Перестройка, перестрелка… (18+)

Н. ВАСИЛЕНКО: Сегодня в центре внимания суд над рядовым Артурасом Сакалаускасом, расстрелявшим сослуживцев. Советский Союз, само преступление произошло в 1987 году, а вот суд состоялся тремя годами позже, в 1990 году. Ну, Алексей, посвятите нас, пожалуйста, в курс происходящего. А. КУЗНЕЦОВ: Да, выбор был неслучаен, потому что на этой неделе отмечался (кем-то отмечался, кем-то проклинался)… юбилей вступления в должность генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Сергеевича Горбачёва, ну и захотелось подобрать какое-то перестроечное дело. Я начал искать и вспомнил о деле, про которое услышал тогда, когда о нём заговорила печать — в восемьдесят восьмом году. Оно тогда очень бурно нами обсуждалось: я учился в институте, большинство моих однокурсников — подавляющее большинство — были люди, прошедшие армию, и как раз у нас тогда и военные лагеря, и экзамен по военной подготовке государственный был. Всё это нами обсуждалось, в том числе и с офицерами военной кафедры. Страна тогда вообще (несмотря на то что было что обсудить, мягко говоря) на это дело обратила внимание, потому что оно затронуло огромное количество людей, прошедших через Советскую Армию. Естественно, их родственников, друзей, знакомых, девушек и прочая, и прочая, и прочая, то есть практически всех, кроме разве что детсадовского и младшего школьного возраста. При подготовке у меня былb две сложности совершенно разного рода и порядка. Сложность первая заключалась в том, что было очень трудно определить, где настоящие фамилии, а где вымышленные. Дело в том, что очень многие… подавляющее большинство материалов, написанных об этом деле — они написаны опираясь на прессу вот ту самую, того времени. Восемьдесят восьмой — восемьдесят девятый год, суда ещё не было, дело ещё не было завершено, и поэтому по этическим соображениям, абсолютно понятным и совершенно мною одобряемым, авторы использовали фамилии искажённые (как правило, как-то привязанные, но искажённые фамилии), вплоть до того, что та статья в «Википедии», с которой вы можете ознакомиться (она называется «Дело Сакалаускаса»), она тоже содержит искажённые фамилии, это фамилии ненастоящие. И потребовалось довольно много времени и усилий для того, чтобы восстановить настоящие. В нашей передаче будут звучать именно фамилии те, которые были в реальности. То же самое с фотографиями. Чтоб не быть голословным, я попрошу Андрея показать нам первое фото. Вот в любом поисковике наберите «Артурас Сакалаускас», и среди фотографий вам выбросит сравнительно небольшой набор: там будут две фотографии, одна (вот вы её видите слева) — это фотография человека в штатском костюме, другая фотография — человека, одетого в военную форму, в фуражку. Ни та ни другая к герою нашей передачи никакого отношения не имеют. Как так получилось… Н. ВАСИЛЕНКО: Мемориальная табличка, которая у нас в кадре? А. КУЗНЕЦОВ: Мемориальная табличка тоже не имеет отношения к герою. Значит, дело вот в чём, сейчас объясню. Как-то в одной из недавних передач кто-то в комментариях написал, как мне показалось, с каким-то ехидством: небось Ракитина почитываете. Алексей Ракитин — хорошо известный любителям тру-крайма псевдоним группы авторов, которые пишут и художественную прозу, детективную, и всякие документальные расследования в жанре тру-крайма, нашумела в своё время книга, посвящённая группе Дятлова, «Смерть, идущая по следу». Я почитываю Ракитина. Не художественное, нет, так сказать, я не большой чтец детективного жанра, мне хватает, вот, документального всего. Вот, а документальные их расследования почитываю, и, знаете, практически каждый раз натыкаюсь на какую-нибудь лажу. Причём лажа эта, как правило, касается не фактов (хотя бывают додуманные, там, и так далее), а касается теорий, вот как в той дятловской книге: две трети, где излагаются реальные события, там, цитируются материалы дела — всё в порядке, документально, дотошно, интересно. Я помню, читал просто, вот в свой первый раз, затаив дыхание, а дальше пошли выводы и гипотезы, и вот тут буквально ум немеет. Вот если есть где-то какой-то признак чего-нибудь конспирологического — вот обязательно. Уж не знаю, сами авторы склонны или они исходят из того, что их аудитория без этого, так сказать, спать не ляжет. Так вот, в соответствующем очерке у Ракитина обнаруживаем такой пассаж: «После суда Артурас Сакалаускас был направлен для лечения в Литву. Поскольку существовала угроза того, что кто-то из родственников убитых им людей предпримет попытку отыскать его и свести счёты, литовские власти распространили информацию, будто Сакалаускас погиб в августе 1991 года». Ну, о родственниках убитых мы ещё поговорим — тут всё правильно, некоторые из них прямо на камеру озвучивали свои кровожадные, так сказать, пожелания, а вот насчёт того, что литовские власти таким образом, значит, специально спрятали этого человека… Значит, тот человек, которого вы только что видели на фото — действительно, его зовут Артурас Сакалаускас, мемориальная доска, которая там приведена, где говорится

Н. ВАСИЛЕНКО: Сегодня в центре внимания суд над рядовым Артурасом Сакалаускасом, расстрелявшим сослуживцев. Советский Союз, само преступление произошло в 1987 году, а вот суд состоялся тремя годами позже, в 1990 году. Ну, Алексей, посвятите нас, пожалуйста, в курс происходящего.

А. КУЗНЕЦОВ: Да, выбор был неслучаен, потому что на этой неделе отмечался (кем-то отмечался, кем-то проклинался)… юбилей вступления в должность генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Сергеевича Горбачёва, ну и захотелось подобрать какое-то перестроечное дело. Я начал искать и вспомнил о деле, про которое услышал тогда, когда о нём заговорила печать — в восемьдесят восьмом году. Оно тогда очень бурно нами обсуждалось: я учился в институте, большинство моих однокурсников — подавляющее большинство — были люди, прошедшие армию, и как раз у нас тогда и военные лагеря, и экзамен по военной подготовке государственный был. Всё это нами обсуждалось, в том числе и с офицерами военной кафедры.

Страна тогда вообще (несмотря на то что было что обсудить, мягко говоря) на это дело обратила внимание, потому что оно затронуло огромное количество людей, прошедших через Советскую Армию. Естественно, их родственников, друзей, знакомых, девушек и прочая, и прочая, и прочая, то есть практически всех, кроме разве что детсадовского и младшего школьного возраста.

При подготовке у меня былb две сложности совершенно разного рода и порядка. Сложность первая заключалась в том, что было очень трудно определить, где настоящие фамилии, а где вымышленные. Дело в том, что очень многие… подавляющее большинство материалов, написанных об этом деле — они написаны опираясь на прессу вот ту самую, того времени. Восемьдесят восьмой — восемьдесят девятый год, суда ещё не было, дело ещё не было завершено, и поэтому по этическим соображениям, абсолютно понятным и совершенно мною одобряемым, авторы использовали фамилии искажённые (как правило, как-то привязанные, но искажённые фамилии), вплоть до того, что та статья в «Википедии», с которой вы можете ознакомиться (она называется «Дело Сакалаускаса»), она тоже содержит искажённые фамилии, это фамилии ненастоящие. И потребовалось довольно много времени и усилий для того, чтобы восстановить настоящие. В нашей передаче будут звучать именно фамилии те, которые были в реальности.

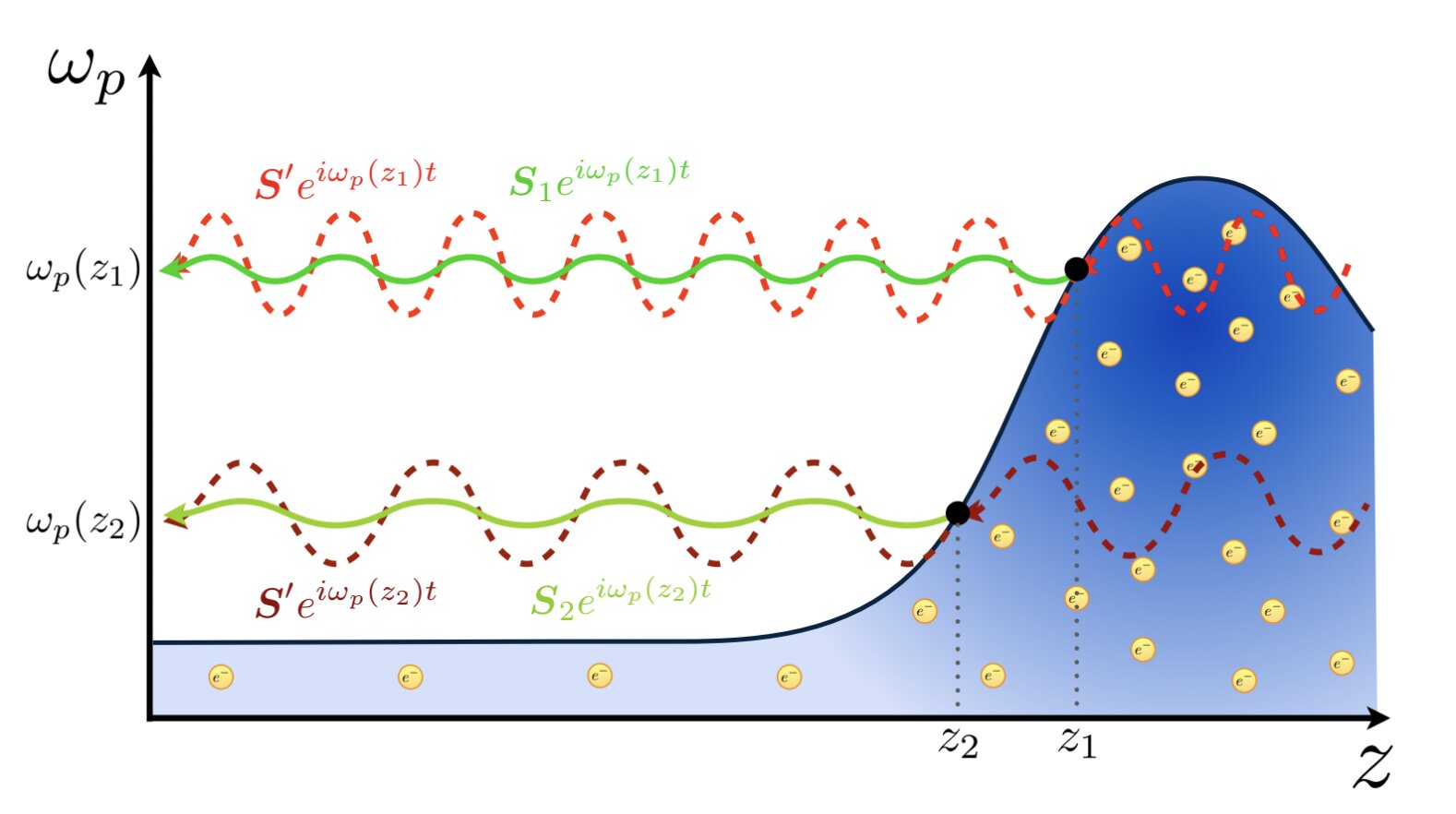

То же самое с фотографиями. Чтоб не быть голословным, я попрошу Андрея показать нам первое фото. Вот в любом поисковике наберите «Артурас Сакалаускас», и среди фотографий вам выбросит сравнительно небольшой набор: там будут две фотографии, одна (вот вы её видите слева) — это фотография человека в штатском костюме, другая фотография — человека, одетого в военную форму, в фуражку. Ни та ни другая к герою нашей передачи никакого отношения не имеют. Как так получилось…

Н. ВАСИЛЕНКО: Мемориальная табличка, которая у нас в кадре?

А. КУЗНЕЦОВ: Мемориальная табличка тоже не имеет отношения к герою. Значит, дело вот в чём, сейчас объясню. Как-то в одной из недавних передач кто-то в комментариях написал, как мне показалось, с каким-то ехидством: небось Ракитина почитываете. Алексей Ракитин — хорошо известный любителям тру-крайма псевдоним группы авторов, которые пишут и художественную прозу, детективную, и всякие документальные расследования в жанре тру-крайма, нашумела в своё время книга, посвящённая группе Дятлова, «Смерть, идущая по следу». Я почитываю Ракитина. Не художественное, нет, так сказать, я не большой чтец детективного жанра, мне хватает, вот, документального всего. Вот, а документальные их расследования почитываю, и, знаете, практически каждый раз натыкаюсь на какую-нибудь лажу.

Причём лажа эта, как правило, касается не фактов (хотя бывают додуманные, там, и так далее), а касается теорий, вот как в той дятловской книге: две трети, где излагаются реальные события, там, цитируются материалы дела — всё в порядке, документально, дотошно, интересно. Я помню, читал просто, вот в свой первый раз, затаив дыхание, а дальше пошли выводы и гипотезы, и вот тут буквально ум немеет. Вот если есть где-то какой-то признак чего-нибудь конспирологического — вот обязательно. Уж не знаю, сами авторы склонны или они исходят из того, что их аудитория без этого, так сказать, спать не ляжет.

Так вот, в соответствующем очерке у Ракитина обнаруживаем такой пассаж: «После суда Артурас Сакалаускас был направлен для лечения в Литву. Поскольку существовала угроза того, что кто-то из родственников убитых им людей предпримет попытку отыскать его и свести счёты, литовские власти распространили информацию, будто Сакалаускас погиб в августе 1991 года». Ну, о родственниках убитых мы ещё поговорим — тут всё правильно, некоторые из них прямо на камеру озвучивали свои кровожадные, так сказать, пожелания, а вот насчёт того, что литовские власти таким образом, значит, специально спрятали этого человека… Значит, тот человек, которого вы только что видели на фото — действительно, его зовут Артурас Сакалаускас, мемориальная доска, которая там приведена, где говорится, что он погиб за свободу и независимость Литвы, абсолютно реальная, я думаю, что она до сих пор красуется на гимназии литовского города Алитуса, где этот человек прожил всю свою жизнь. Но это другой, это полный тёзка.

Это действительно Артурас Сакалаускас, он на пять лет старше, он действительно всю жизнь прожил в Алитусе, в то время как наш герой до армии всю жизнь прожил в Вильнюсе, и этот человек (его ещё, вот я видел, в одном литовском материале назвали последней жертвой советской оккупации, по-моему, вот так) — это, действительно, человек, погибший 21 августа девяносто первого года, в перестрелке, возникшей в Вильнюсе во время известных событий, значит. В этот день на подступах к литовскому парламенту произошли столкновения литовских ополченцев — а вот он был одним из этих литовских ополченцев, вступил в январе девяносто первого года — с военнослужащими спецподразделения Советской Армии, которые зачем-то прорвались на автомобиле на охраняемую территорию вокруг вот этого самого литовского парламента.

Один человек погиб, это был вот этот Артурас Сакалаускас, ещё двое получили ранения. Он похоронен был, похоронен с почестями, посмертно награждён несколькими наградами Литовской республики. Так что конспирологию проверять надо, всё-таки обычно она не выдерживает этой проверки. Ну, а второе — это, конечно, то впечатление, которое получит любой человек, даже когда-то знакомый с этим делом, может быть, без подробностей, но тут и без подробностей хорошо. Давайте…

Н. ВАСИЛЕНКО: У нас даже второй комментарий сразу говорит о том, что вы предсказывали: «жуткое дело. даже слушать не хочется…», пишет наш зритель Mike.

А. КУЗНЕЦОВ: Я прекрасно понимаю, и тех, кто выключит сейчас, так сказать, своё средство, свой источник звука, прекрасно пойму и ни в коей мере осуждать не буду. Осуждать я буду только тех людей, которые обязательно придут со своим традиционным «не служил — не мужик», «армия сделала из нас мужчин», и так далее. О том, что из вас сделала армия, мы сейчас и будем говорить оставшееся время — не из всех, конечно, понятно, что у всех людей разный опыт, некоторые… из некоторых людей и тюрьма сделала людей, да? Ну и что ж теперь, да, так сказать, тюрьму благословлять? Ну, то есть, им, наверное, можно.

Итак, переходим к делу. 24 февраля 1987 года, раннее утро, темным-темно, к одному из дальних перронов Московского вокзала в Ленинграде подходит спецэшелон номер 934. Это… подходит поезд практически пустой, в вагонах не более восьми-девяти человек. Это эшелон, который перевозил заключённых, вышел он из Ленинграда за две недели до этого, перевозил он их по маршруту Вологда — Свердловск — Новосибирск. Значит, соответственно, собирая и раздавая их по дороге, он дошёл до Новосибирска, отправился обратно, в нём находились только военнослужащие конвоя плюс полагались… на вагон полагался ещё штатский проводник.

Ну, видимо, это было связано с тем, что имущество, видимо, числилось всё-таки за железной дорогой, хотя и находилось в оперативном распоряжении МВД. Понятно, что спецвагон ни для чего, кроме как для перевозки заключённых, вы использовать не сможете, ну и, видимо, полагалось, чтоб при этом имуществе находился представитель железной дороги. Ничем другим…

Н. ВАСИЛЕНКО: То есть завхоз?

А. КУЗНЕЦОВ: Ну, завхоз, он же, так сказать, присматривающий, поскольку военнослужащих, как известно, запусти — это тоже отличительная черта… не только, кстати говоря, разумеется, Советской Армии. В этом смысле солдат опасаются, я думаю, везде, где армия есть, за исключением, возможно, Израиля (пусть те, кто нас слушает там, так сказать, напишут, как по этому поводу там обстоит дело). Вполне допускаю, что эта армия будет исключением в силу разных причин.

Так вот, подошёл этот самый эшелон, началась выгрузка. Естественно, горел свет во всех вагонах, и один из сопровождающих, один из офицеров или прапорщиков (сейчас уже не упомню) обратил внимание на то, что один вагон стоит тёмный. Он подошёл к нему. Дайте нам, пожалуйста, Андрей, вторую фотографию. Это фотография того самого вагона — вот тот номер. Это экранка, взятая из документального фильма, который я всем очень рекомендую посмотреть. Никит, а вы проверьте, пожалуйста, мне сейчас сложно это сделать, есть ли у нас ссылка на этот фильм в описании на YouTub’е, потому что я попросил…

Н. ВАСИЛЕНКО: Фильм «Кирпичный флаг», да, у нас в описании.

А. КУЗНЕЦОВ: Да, совершенно верно. Это фильм «Кирпичный флаг» 1988 года, снятый литовскими кинематографистами-документалистами. Я всё время буду на этот фильм ссылаться, он, на мой взгляд, чрезвычайно добросовестно сделан и содержит очень ценную информацию. Так вот, оттуда взята примерно половина наших сегодняшних иллюстраций. Значит, как вы видите, в одном из вагонов разбито стекло. Значит, офицер проник в вагон, и то, что он увидел, его абсолютно поразило, потому что вагон был весь забрызган кровью. Огромная лужа крови на полу, в ней отпечаток ноги. Он увидел сразу тела, не все сразу, но увидел тела погибших людей.

Тут же на вокзал (понятно, не просто, так сказать, массовое убийство, а убийство, прямо скажем, на спецобъекте), тут же примчалось руководство Ленинградской военной прокуратуры, тут же примчались представители Ленинградского уголовного розыска, потому что искать всё равно милиции, в любом случае, да. Вот. Так сказать, замелькали полковничьи и генеральские звёзды. Прямо сразу возник разговор (уже была какая-то информация получена, видимо, от старшего по составу), довольно быстро определили, что на месте в вагоне из восьми военнослужащих, которые там должны были находиться, находятся семь убитых плюс вот этот вот штатский или гражданский проводник. Значит, стало понятно, кто отсутствует — отсутствует боец первого года службы, второго, скажем так, полугода (потому что в армии призывы, соответственно, два раза в год, да, и считается полугодами — вот это чрезвычайно важно для всей тематики неуставных отношений), отсутствует боец второго полугода службы Артурас Сакалаускас.

Сразу возникло предположение, что случившееся произошло на почве этих самых неприязненных неуставных отношений. Между двумя чинами произошёл короткий диалог. Один говорит: ну смотрите, да нет, ну вот один из убитых, тут же вот следует, он с ним одного призыва, он-то тогда каким образом под этот замес попал? А второй, которому предстояло возглавлять следственную бригаду (я ещё представлю этого человека), ему вроде бы сразу и ответил: а ты смотри, вот у этого второго, да, азербайджанская фамилия, вот у него в этой команде есть покровитель из старослужащих, так что запросто это могло произойти.

Дальше довольно быстро стало понятно, что, скорее всего — поскольку эшелон делал очень мало остановок в пути, что, скорее всего, Сакалаускас покинул поезд на предыдущей, последней перед Ленинградом остановке, на севере Вологодской области, на станции Бабаево. Значит, дальше начинается рутинная, но хорошо организованная… И вообще хочу сказать, что во всей этой операции и милиция по розыску, и следствие потом по уточнению обстоятельств дела сработали очень неплохо, без видимых огрехов.

У милиции, правда, будет один феерический косяк, но сейчас об этом будет сказано. Он касается не расследования, а задержания, точнее, не поиска, а задержания. Значит, тут же, естественно, фотография (фотография была, личные дела под рукой) — фотографию размножили, разослали, куда можно. Станция Бабаево облегчала поиски по той простой причине, что это одна из немногих крупных станций. Станция довольно крупная, с таким нормальным, кстати говоря, очень красивым вокзалом, которая не имеет прямой связи с Москвой. Практически через Бабаево либо дизель на Череповец (соседний крупный город), либо всё идёт на Ленинград. И поэтому… Да, и в Ленинграде находилась часть, где Сакалаускас, где, собственно, все из этого вагона, кроме проводника, служили. Ну и, соответственно, в Ленинграде были приняты определённые меры.

Сакалаускас, действительно, отправился в Ленинград. Потом я встретил такую версию: ну вот он вроде хотел продолжить месть. А он с собой, как тоже довольно быстро установили, имел пять пистолетов Макарова, причём и с дополнительными к ним обоймами, потому что в вагоне было восемь. Три с полностью отстрелянными обоймами находились тут же, их нашли в вагоне. Соответственно, пять он похитил. Так вот, этот тяжело вооружённый человек, действительно, находился в Ленинграде, ночевал на заброшках, грелся в подъездах, ночевал на чердаках. Он попытался сделать подход к Витебскому вокзалу, откуда уходили поезда в нужном ему направлении, в Литву, но практически наткнулся, вот чудом буквально избежал встречи с патрулём, милицейским патрулём, который сопровождал один из офицеров его части. То есть офицеров, возможно, прапорщиков этой части распределили по милицейским патрулям в качестве опознавателей. Фотография — это фотография, а живой человек — это живой человек.

Н. ВАСИЛЕНКО: Алексей, а можно вопрос? А как же ему удалось скрываться, ведь у него же наверняка не было с собой какой-то гражданской формы, он же должен быть, собственно, в военной форме?

А. КУЗНЕЦОВ: Нет. Значит, эту проблему он решил практически сразу, в Бабаево. Он, когда сошёл с поезда — это было уже сильно под вечер — на нём была запасная форма прапорщика, убитого им, значит, старшего наряда на этом вагоне. На нём была чистенькая аккуратненькая форма прапорщика, он постучался к местной жительнице, сказал, что он отстал от поезда: вот от этого, смотрите, вон огоньки, так сказать, мерцают, да… Воинские эшелоны через Бабаево проходили регулярно, так что она ему абсолютно поверила. Я думаю, что военные отставали тоже достаточно регулярно, тем более, давайте вспомним, что было 23 февраля. И она его приютила, а когда он остался один (она ушла куда-то, на работу, возможно, в ночь), он переоделся в одежду её сына, в гражданскую то есть, похитил шапку, куртку, что-то там ещё. То есть в Ленинград он прибыл — у него были деньги: он забрал те деньги, которые находились у прапорщика, и он был в гражданской одежде. Вот.

Нашли его на пятый день поисков. Нашли, с одной стороны, случайно, с другой стороны, неслучайно, поскольку уже и фотографию показали по телевидению и, так сказать, наклеили её на стенды «Их разыскивает милиция». В автобусе, куда он сел, женщина его узнала. Женщина оказалась расторопная, сообразительная, она тихенько вышла на первой же остановке, рысью побежала до телефона-автомата… Его взяли прямо в автобусе, он не оказал ни малейшего сопротивления.

Вот тут как раз произошла эта история, о которой я уже упоминал — про милицейский косяк. Значит, он сам отдал три пистолета. Его спокойненько, поскольку он не сопротивлялся, довели до отдела милиции. Там, в отделе милиции, дежурный… Совершенно стандартная протокольная фраза: выложите всё из своих карманов. И тут он из карманов достаёт ещё два пистолета с обоймой. Вот это, конечно, грубейшее нарушение не только здравого смысла, но и всех и всяческих инструкций. Я думаю, что задерживавшим досталось по ушам, потому что если бы он был настроен агрессивно… Вы понимаете, да: 16 на два, итого 32 потенциальных жертвы — два пистолета и две запасные обоймы. Ну, вот таким вот образом.

Дальше он будет сразу практически давать показания, которые потом будут (те, которые можно подтвердить), будут подтверждаться, ни малейших расхождений происходить не будет. Дайте нам, Андрей, пожалуйста, третью фотографию. Вот это фотография Артураса Сакалаускаса, с его присяги. В армию он шёл без малейших переживаний. Из армии после присяги прислал домой письмо, такое стандартное горделивое солдатское письмо: я вот готовлюсь защищать родину, и так далее, и так далее. Он великолепно, кстати говоря, говорил по-русски. Мама, судя по всему, русская (в фильме она говорит по-русски и только один раз перейдёт на литовский), папа — литовец. Интеллигентная семья, интеллигентный молодой человек, добродушный, закончивший строительный техникум, пошедший в армию — ещё раз говорю, без каких-то малейших этих самых, дурных предчувствий и настроений.

Н. ВАСИЛЕНКО: А на какой же почве произошёл конфликт? Национальная почва?

А. КУЗНЕЦОВ: Сразу на нескольких. А вообще, если одну почву выбирать, то эта почва называется «неуставные отношения между военнослужащими разных сроков призыва», ну или попросту дедовщина. Значит, есть разные точки зрения по поводу того, когда она в армии появляется. Есть точка зрения общая, что она была всегда, причём включая и дореволюционную российскую императорскую армию. Надо сказать, что для этой точки зрения есть определённые основания, только интересно, что проявляется она вот именно при разных возрастах в императорской армии — не столько в самой армии, сколько на уровне военно-учебных заведений, то есть там, где учат будущих офицеров.

Чтобы не быть голословным, процитирую замечательного российского учёного Петра Петровича Семёнова-Тян-Шанского, который закончил в своё время школу гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров, элитное военное учебное заведение. Но вот что он вспоминал: «С новичками обращались, унижая их достоинство: при всех возможных предлогах не только били их нещадно, но иногда прямо истязали, хотя без зверской жестокости». Я задумался, честно говоря, над этой фразой: «прямо истязали, хотя без зверской жестокости». «Только один из воспитанников нашего класса, отличавшийся жестокостью, ходил с ремнём в руках, на котором был привязан большой ключ, и бил новичков этим ключом даже по голове». Мне интересно, что сказал бы Пётр Петрович, ознакомься он с историей рядового Сакалаускаса, который получил ключом по голове так, что ему рассекли ухо, практически сразу, в первые недели, как он из учебки приехал в свою часть.

Про часть. Дайте, пожалуйста, Андрей, нам следующую фотографию. Это тоже экранка из этого же фильма. Это, понятно, некие военнослужащие внутренних войск, приёмка этапа эшелона. Справа вы видите кусок бортовой машины, из которой выгружаются заключённые. Ну вот, соответственно, они спрыгивают на землю и загружаются в эшелон. А тут, помимо одного-единственного то ли офицера, то ли прапорщика, всё остальное — военнослужащие-срочники. Если присмотреться к фотографии, четверо из них (двое, кто стоит у самого вагона, у входа, и двое, кто стоит ближе всего к перрону, на котором автомобиль) — у них правая рука у всех одним и тем же жестом как-то согнута в локте, да? Это она на кобуре лежит. У меня вообще очень…

Н. ВАСИЛЕНКО: Довлатов, «Зона» вспоминается…

А. КУЗНЕЦОВ: Естественно. Конечно. И довлатовская «Зона» — абсолютно вот в пандан этому фильму, хотя Довлатов описывал свой собственный опыт службы вот в этих вот войсках. Кстати говоря, когда всё это случится и через некоторое время появится фильм Александра Рогожкина «Конвой», то… Так он, по-моему, или «Караул»… Нет, или…

Н. ВАСИЛЕНКО: «Караул». В чате вспоминали фильм «Караул».

А. КУЗНЕЦОВ: «Караул», совершенно верно. То тоже все будут абсолютно уверены: да, вот, конечно, Рогожкин, вот… А Рогожкин потом будет не раз говорить: да нет, это моя история, и сценарий я написал за десять лет до этого, опять-таки, на основе своего личного опыта. Это к вопросу о распространённости этого явления. У Довлатова, если вы помните, только не литовец, а эстонец, рядовой Пахапиль, которому, прямо скажем, в армии достаётся, хотя он совсем другой человек. Он, действительно, практически не знает русского, он откуда-то с хутора. Это не вильнюсец Сакалаускас, но тем не менее, для массы он прибалт, а это уже для определённого отношения такая устойчивая тема.

А вообще я вам хочу сказать, что вот вы спросили про межнациональные… Да, и межнациональные, конечно, тоже, потому что я к сегодняшней передаче зашёл на пару ветеранских форумов, где обмениваются (в основном с удовольствием) воспоминаниями люди, отслужившие именно в советской, преимущественно в Советской Армии. И я хочу сказать, что вот такого чёрного — ну хорошо, ну назовём это расовой теорией, а не нацизмом — я давно не встречал. Ну то есть я специально не хожу, наверное, можно найти сайты, где ещё гуще. Но это-то люди просто армию вспоминают, да? «Хачи», «чурбаны», «ары», «азеры» — сыпется просто с лёгкостью необыкновенной, как междометия.

Вот и выясняешь, что да, вот молдаване такие, а вот прибалты, или шпроты, как их называют, — вот такие, а эти такие, а эти сякие, а эти вот — зверьки. Ёлки-моталки! Казалось бы, советская школа, ну пусть не очень искренне, пусть иногда топорно… советская семья, наглядная агитация, все газеты, все журналы, пролетарский интернационализм в полный рост. Но как только доходит до вот этой вот армейской ситуации — это слетает как плохо нанесённая тонкая позолота. Тут же, моментально, прёт наружу вот это вот самое звериное, обезьянье: это моя стая, это не моя стая…

Н. ВАСИЛЕНКО: Почему? Это из области психологии?

А. КУЗНЕЦОВ: Нет, я уверен, что это так система устроена. Система такова, что она этому всему даёт вскрыться. И мы знаем с вами ещё одну такую систему, где землячества играют чрезвычайно важную роль, — это исправительно-трудовые учреждения, это тюрьма. И параллели, мне кажется, здесь самые что ни на есть, проводятся, как это сделал тот же Довлатов в «Зоне», потому что лейтмотив его книги, да, — по разную сторону колючей проволоки люди болеют одними и теми же болезнями. И вот, собственно говоря, в фильме «Кирпичный флаг» один из заключённых, который будет рассказывать о своих впечатлениях от этого конвоя, он и будет говорить, что «у них было хуже, чем у нас»: слушайте, у нас такого зверства нет, какое демонстрировали вот эти 18−19-летние ребята.

Так что тема национальная в самом, так сказать, мрачном, в самом жутком варианте в Советской Армии получала вот такое вот преломление. И второе, конечно. Одна из родственниц погибших в фильме «Кирпичный флаг» говорит: да вот смотрите, все погибшие — они все были из деревни, они все такие хорошие, чистые ребята: ни рокеров, ни хиппи, ничего этого не знали. Ну понятно, деревенский взгляд на город, в чём-то, может быть, и оправданный. Но это действительно так: все погибшие были из сельской местности. А знаете, один из прокуроров — тогда с прессой-то вообще опыта общения не было, да, гласность только-только развернулась в полную силу — брякнул, в чём, я думаю, потом раскаивался, а может, и не раскаивался… Я уж не знаю, от ума ли, от отсутствия ли, или ещё от каких эмоций, он брякнул по этому поводу: труднее всего в армии нытикам, хамелеонам, бездельникам, маменькиным сынкам.

Вот знаете, я посмотрел: среди младшего командного состава (сержанты, старшины) был непропорционально большой процент выходцев именно из сельской местности. И отцов-командиров, которые назначали их на эти должности, можно понять: бытовые трудности переносят спокойно, да, не задают лишних вопросов: почему горячей воды нет, почему вообще воды нет, почему-то, почему сё. Свернулись калачиком, так сказать, укрылись шинелькой, и свистят в две дырки. Выполнять тяжёлую физическую работу приучены? Приучены. К дисциплине приучены? Приучены. Что на них орут, приучены? Приучены. Идеальные, так сказать, младшие командиры, прямо скажем.

Н. ВАСИЛЕНКО: Деревянные солдаты Урфина Джюса — вспоминается детская литература.

А. КУЗНЕЦОВ: И все, кто из Москвы и кто служил в Советской Армии, я думаю, не дадут соврать, что к москвичам, к ленинградцам, к другим жителям крупных городов в армии было тоже особое отношение, такое удовлетворённое чувство социальной справедливости: вот вы там у себя в столице, да, колбасу жрёте, белой булкой закусываете, в то время как мы тут, значит, овёс у лошадей воруем. Ну ничего, вот ужо вам. Вот Сакалаускас идеально подходил на роль жертвы: он был прибалт, литовец, он был интеллигентный городской мальчик — ну, в общем, как говорится, сам бог велел, что называется, на нём оттоптаться.

Дайте нам, пожалуйста, Андрей, следующее фото. Это расположение той воинской части в Петербурге, тогда в Ленинграде, в самом центре. Когда-то это [были] казармы одного из гвардейских полков, потом вот, до сравнительно недавнего времени, УФСИН и его предшественники занимали это здание, ну а, соответственно, сейчас это помещение принадлежит одному из петербургских вузов, Государственному университету аэрокосмического приборостроения. Кто туда будет поступать или там учится, имейте в виду, и такая история у этого здания с богатой историей тоже есть.

Сакалаускас отслужил полгода, отслужил плохо. Над ним измывались, измывались младшие командиры, измывались «деды», то есть, солдаты даже одного с ним звания, но те, кто раньше призвался и уже протыкал календарики… Ну, календарики после приказа начинают протыкать, за сто дней, точнее, до него. Одним словом, старослужащие солдаты. Издевались по национальному принципу, по принципу городскому, по любым другим, по принципу характера: он был мягкий человек, насколько я понимаю, неконфликтный, не склонный вписываться вот в эту систему, которую армия жёстко предлагает.

Например, у одного из его главных гонителей, который поймает свои несколько пуль в этом вагоне, он был того же призыва с ним, но вот у него была претензия к Сакалаускасу: а почему он не гоняет солдат только что пришедших, которые на полгода младше? Когда через полгода, значит, их привезли, вот тут-то этот самый «герой», вот он буквально расцвёл: появились младшие, те, кого можно угнетать. А Сакалаускас был для него, ну я не знаю, не немым укором — вряд ли тот человек способен был…

Н. ВАСИЛЕНКО: Белой вороной, ты не такой, как все…

А. КУЗНЕЦОВ: Ну вот он вроде как ему тем самым пренебрежение выказывал, да? Чё это ты не пользуешься правами нашего положения? Одним словом, довели парня до такой степени, что он написал рапорт командиру роты с просьбой перевести его в стройбат и изложил совершенно нейтральную, вроде бы абсолютно логичную мотивировку: я закончил строительный техникум, я хочу служить по своей гражданской специальности. Но это нам, штатским, логично, а люди, служившие в армии, прекрасно знают, что человек добровольно в стройбат не пойдёт, ну, по крайней мере, о срочнике если речь идёт. Если офицер может надеяться, там, в стройбате что-то приобрести, как и везде в хозяйственных частях, то уж срочнику точно ничего там не светит. Работа совершенно, даже по армейским меркам, нечеловеческая, а дедовщина и прочие прелести этого ратного труда…

Так вот, ниже стройбата, так сказать, в иерархии советских военнослужащих не было ничего, и поэтому если солдат просится в стройбат (а в стройбат он явно просился: во-первых, у него была вот эта формальная причина, а во-вторых, он думал, что ну вот в стройбате-то мне не откажут, я же не в Кремлёвский полк прошусь)… Вот то, что ротный командир не задал вопрос, не вызвал его на беседу: а что это ты, мой брат любезный Артурас — это, конечно, очень многое говорит об этом офицере. Потому что не понимать, в чём дело, он не мог, ну либо он абсолютно просто деревянный, хотя, думаю, что даже деревянный уже понимал бы всё, потому что ротный командир не мог не знать, что у него в роте творится. Возможно, без каких-то подробностей, но в общих чертах, я думаю…

Вообще в этой дедовщине, по моему глубочайшему убеждению, в первую очередь виноваты отцы-командиры. Кто-то считает, что с этим ничего нельзя сделать, кто-то, вполне возможно даже, так сказать, считает, что это вот такое проявление социальной справедливости, а кто-то исходит из того, что это помогает удерживать дисциплину. Не знаю уж, как это абсолютно ложное убеждение держится, но я его слышал не раз и не два. Ну вот, и вроде как, поскольку действительно было основание и всё прочее, уже был запланирован перевод, но тут вмешался замок, замкомвзвода, старший сержант, который, собственно, был одним из главных, если не главным гонителем Сакалаускаса. Он сказал: да хрен ты у меня так куда уйдёшь. И вне очереди, вне расписания назначил его вот в этот поездной конвой, где собралась просто сборная его отборных мучителей.

Сакалаускас своему товарищу, тоже призывнику из Прибалтики сказал: ну, хана. Да, то есть он понимал, что ему предстоит. Видимо, не до конца, но понимал, что будет очень-очень плохо. Опять же, у меня вопрос к ротному командиру: ну хорошо, возможно, графики, там, составляют младшие командиры, но утверждаешь — ты. У тебя почему не возникло вопроса, почему вне очереди солдат? Я уж не говорю о том, что ты должен знать своего старшего сержанта, Слесарев его фамилия, фотографию покажем через некоторое время. Ну, одним словом, ещё раз говорю: к офицерам очень-очень много вопросов. Хотя, если вы посмотрите фильм «Кирпичный флаг», то у вас некоторые вопросы к офицерам отпадут — они там красочно смотрятся.

Н. ВАСИЛЕНКО: Заходя ещё немного вперёд: в итоге мы знаем, как расследовалась вот эта неосведомлённость офицерская? Были ли какие-то последствия юридические?

А. КУЗНЕЦОВ: Ну, видите ли, будет так называемое частное определение суда в отношении воспитательной работы в части. Ну, я думаю, что, когда, так сказать, такие вещи случаются, там не очень разбираются, кто действительно виноват. Награждение непричастных, наказание невиновных эта стадия называется, и не только в армии, поэтому — да, так сказать, кого-то куда-то перевели, кто-то срочно почувствовал, что недостаточно здоров, и досрочно уволился из армии.

Но надо сказать, что до этого, например, одного из офицеров, который пытался бороться с дедовщиной, очень быстро убрали из армии, а он, как положено, согласно приказам (были же приказы министра обороны, в том числе и секретные, о борьбе с этими отношениями), вот он направлял дела в военную прокуратуру. В результате его сплавили. Начальник следственного отдела Ленинградской военной прокуратуры будет говорить: мы, собственно, когда это дело-то получили, мы сразу вспомнили, что у нас на эту часть уже в производстве несколько дел по неуставным отношениям, в том числе связанных с мужеложеством (при чём здесь это — сейчас станет понятно).

Ну, а дальше поехал наш спецэшелон через Вологду и Свердловск в Новосибирск. Его сразу же, Сакалаускаса, сразу же поставили в караул. Караул меняется каждые два часа. Есть, собственно, караульная смена, есть бодрствующая смена, есть отдыхающая смена, то есть раз в 6 часов, даже если нет никакой ещё подмены, караульный должен поспать. Сакалаускасу давали спать не больше четырёх часов в сутки, и так на протяжении шести суток. Он тащил на себе все караулы. В свободное от караула время его били, его заставляли убираться в вагоне, выполнять обязанности проводника. Повар из числа его боевых товарищей, однополчан, развлекался тем, что высыпал ему в миску полстакана соли, а один раз миску с горячей кашей надел ему на голову.

Это всё не домыслы и преувеличения, естественно, когда его задержали, его первым делом обследовали, обнаружили многочисленные синяки, многочисленные ожоги на ногах. Любимое развлечение, так называемый велосипед: спящему или находящемуся без сознания человеку вставляются спички между пальцами ног или бумажки, чтобы продлить удовольствие, поджигают, человек начинает дрыгать ногами — вроде как крутит педали велосипеда. Это популярное, но далеко не единственное развлечение «дедушек» Советской Армии. Ещё раз говорю, заключённые — следствие добросовестно допросит заключенных, через этот вагон пройдёт около 150 человек. Так вот, заключённые будут говорить о том, что они многое в своей жизни повидали, но не такое. Но не то, что они видели здесь.

Когда Сакалаускаса спросят… Покажите, пожалуйста, Андрей, нам ещё одну фотографию. Вот здесь, это экранка из фильма, вот здесь, собственно, следственный эксперимент, вот здесь он уже одетый в спортивный костюм, он уже в тюрьме, он даёт следователю, капитану, даёт показания, рассказывает на месте (то, что называется — вывод на место преступления), кто где был, в какой последовательности всё происходило. Ну собственно, давайте дадим документам, что называется. «Воспользовавшись тем, что начальник караула прапорщик Котовский спал в своем купе, а металлический ящик с оружием был открыт…» Классно, да? Прапорщик спит, у него открыт металлический ящик, в котором восемь…

Н. ВАСИЛЕНКО: В поезде, в котором перевозят заключённых.

А. КУЗНЕЦОВ: Ну они уже идут обратно, так сказать, без заключённых.

Н. ВАСИЛЕНКО: Так или иначе…

А. КУЗНЕЦОВ: Но я вполне допускаю, что и с заключёнными он был открыт. А там восемь ПМов и шестнадцать обойм. Так вот: «…пользуясь тем, что [ящик] был открыт, Сакалаускас зашёл к нему в купе, похитил два пистолета, в туалете зарядил их, после этого направился в купе личного состава караула. Проходя мимо купе начальника караула, Сакалаускас, опасаясь, что Котовский проснётся, произвёл выстрел ему в голову, затем пошёл в купе, в котором в это время находились военнослужащие Слесарев, Никифоров, Сафаров, Мансур Манкулов, Гирский, Мажнунов, проводник Демичев и играли в карты.

Остановившись в проёме дверей, которые были открыты, держа два пистолета в руках, он начал стрелять из них по находившимся в купе военнослужащим и проводнику. Когда патроны в пистолетах закончились, Сакалаускас бросил один из них на пол, прошёл в купе начальника караула, взял там третий пистолет, перезарядил находящийся у него и вновь пошёл в купе личного состава. К этому времени дверь в купе оказалась закрытой. Сакалаускас произвёл несколько выстрелов через дверь, а также в потолок в направлении багажного отделения, где находились Слесарев и Никифоров».

Слесарев — это тот самый старший сержант, Никифоров — это «комод», командир отделения, младший сержант. Оба над Сакалаускасом последовательно и с удовольствием издевались. Они действительно были только ранены при первой атаке, они сумели закрыть дверь и уползли на третьи багажные полки, поэтому Сакалаускас и стрелял в направлении потолка. «После этого он открыл дверь и продолжил стрельбу в раненых. В это время прапорщик Котовский, придя в сознание, вышел из купе. Сакалаускас увидел его, произвёл несколько выстрелов в Котовского, раненый прапорщик попытался убежать в направлении помещения кухни, однако Сакалаускас произвёл несколько выстрелов ему вдогонку.

Смертельно раненный Котовский упал на пол коридора напротив кухни. По окончании патронов в пистолетах Сакалаускас бросил их, взял ещё два пистолета в купе начальника караула, вновь подошёл к купе личного состава и продолжил стрельбу в находившихся в купе лиц. Раненый Пархоменко, пытаясь спрятаться, заполз в помещение кухни». Простите, Пархоменко — это… сейчас объясню. «…Котовский заполз в помещение кухни, где впоследствии умер от полученных ранений».

Поскольку, когда меняли фамилии, о чём я говорил с самого начала, шифровали иногда по созвучию, узбекскую фамилию на узбекскую, азербайджанскую на азербайджанскую, поближе. А вот с прапорщиком кто-то совсем, да — вот он назван Пархоменко, на самом деле он Котовский. Люди постарше прекрасно помнят этих двух героев Гражданской войны, чьи биографии пересекались, и фильмы-то про них вышли в один год — 1942-й. Поэтому вот кто-то «остроумно», в кавычках, естественно, назвал Котовского Пархоменко.

Что же такое случилось, что стало триггером, что привело, вы уже понимаете, но вот, собственно, то, что… «23 февраля 1987 года в 15 часов Мажнунов и Сафаров…» Мажнунов это сверстник, а Сафаров ефрейтор, его покровитель и «дедушка». «…подняли с постели отдыхавшего после несения дежурства Сакалаускаса, потребовали пройти с ними в туалет. В туалете Мажнунов и Сафаров с применением угроз, сопровождавшихся избиением, заставили его расстегнуть брючный ремень, стащили с ног брюки до колен. После этого Мажнунов стал удерживать Сакалаускаса, создавая тем самым условия Сафарову совершить насильственно акт мужеложества. Однако Сафаров не смог этого сделать по причине преждевременного семяизвержения. Во время попытки изнасилования Сакалаускас потерял сознание.

Продолжая издевательство над ним и глумление, Мажнунов и Сафаров поднесли к оголённым местам ног Сакалаускаса зажжённые спички, а когда он от боли очнулся, Сафаров пригрозил ему, что позже его изнасилует весь личный состав сквозного караула. После ухода Мажнунова и Сафарова из туалета, Сакалаускас помылся, сменил кальсоны, кальсоны, испачканные спермой Сафарова, выкинул по пути следования из окна. Проходя по коридору, он увидел, что начальник караула спит, а металлический ящик с пистолетами не заперт». Ну, что сказать.

Н. ВАСИЛЕНКО: Даже нечего сказать.

А. КУЗНЕЦОВ: Нет, сказать нечего, да. И люди, которые будут говорить, что это исключение… да, в такой степени, возможно, исключение, но я хочу сказать, что здесь огромное значение играет коллективный дух. Потом будет проведена очень сложная экспертиза, которую вообще не часто проводят, так называемая ситуационная экспертиза. Её не очень любит криминалистическая наука, ей не всегда доверяют, потому что, по сути, что это такое? Это реконструкция событий по различным… очень большому комплексу всяких вещей, в том числе и исходя из знаний о личностях пострадавших, преступника, и всего прочего.

Тем, кому интересно, почитайте, вы найдете подробнейшее описание этой экспертизы в книге криминалиста Елены Топильской. Книга называется «Тайны реального следствия», а Елена Топильская ещё и сценарист сериала «Тайны следствия», ну так вот она на самом деле в первой своей жизни профессионал-криминалист, она очень подробно описала, как делается вот эта вот экспертиза. И там приводятся характеристики вот этих вот солдат и сержантов убитых.

Там был, например, такой рядовой Гирский, тоже «дедушка», с Украины парень, тихий, немножко нервный, слабый физически и морально, совершенно не способный на издевательство в другой ситуации. Но вот стадное чувство и нежелание выделяться, и желание, наоборот, подстроиться вот под это агрессивное зверьё, его сделали таким же агрессивным зверем и соучастником. Прапорщик — прапорщик лично не издевался, нет, спички не вставлял, насиловать не пытался, но он пальцем о палец не ударил, разве что посмеивался, когда видел вот весь тот режим, который Сакалаускасу установили. Ну, а что прапорщик, он на два года старше всех, он из совсем недавних сверхсрочников.

Н. ВАСИЛЕНКО: А проводник, гражданское лицо?

А. КУЗНЕЦОВ: Проводник, гражданское лицо, только хохотал. И его, видимо, убивать Сакалаускас не собирался, но дело в том, что проводника он, судя по всему, застрелил вот в этой мясорубке, которая будет во время стрельбы по купе, уже в том числе и при закрытых дверях, хотя потом на следствии он говорит: ну, вот он смеялся. А в такой ситуации, когда человек находится между аффектом и невменяемостью (я даже не знаю, в какую сторону он находился, больше туда или больше сюда), понятно, что здесь уже, так сказать, взвешивать на весах, наверное, не будешь.

А дальше — дальше предъявили обвинение. Обвинение не по одной статье, там не только 102-я, пункт «З», двух или более лиц, да, умышленное убийство, там были ещё 144.2, кража, совершённая с проникновением в жилище. Куртку-то он с шапкой потырил у гражданского лица? Потырил. 218.1, незаконное ношение оружия и боеприпасов, 218.1.3, хищение огнестрельного оружия боеприпасов. И 247-я, да, дезертирство. Предъявить предъявили, но к этому времени уже такой имело общественный резонанс, спасибо коллегам, спасибо прессе, и первой, кто пробила эту завесу, скажем так, молчания, была журналист «Смены», а впоследствии многолетний журналист питерской «Комсомолки», Татьяна Заварзина. «Смена» — это, ежели кто не помнит, это такой ленинградский аналог «Московского комсомольца», то есть газета городского комсомола, Валентины Ивановны Матвиенко хозяйство.

И, соответственно, вот вышел первый материал, а дальше большая «Комсомольская правда» подтянулась. «Случай в спецвагоне». Дальше там подтянули самые разные издания, ну и, в общем, резонанс-то был, прям скажем, очень и очень не в пользу, скажем так, того, чтобы осудить убийцу к высшей мере, как вроде как во всех кодексах было написано. Да плюс ещё в Прибалтике, естественно, поднялась волна, ведь (говорю я, естественно, без малейшей иронии, прекрасно понимаю) 300 тысяч человек — это очень большой процент для населения трёх, в общем, не самых густонаселенных республик Советского Союза, — подписали петицию с требованием, значит, смягчение участи Артураса Сакалаускаса.

Н. ВАСИЛЕНКО: А кто его защищал, кто был адвокатом?

А. КУЗНЕЦОВ: У него будет два адвоката, один ленинградский адвокат, один литовский адвокат, я могу их назвать, у меня есть фамилии, сейчас я не хочу просто отвлекаться. У него были гражданские адвокаты, которые проделали, видимо, очень большую, очень серьёзную работу, и они добились — но, впрочем, я думаю, что здесь не пришлось преодолевать, так сказать, какое-то особое сопротивление суда — они добились направления на экспертизу в Москву в институт имени Сербского. Немножко отстали с фотографиями, моя вина. Дайте, пожалуйста, Андрей нам следующую фотографию.

Вот это заместитель командира взвода старший сержант Слесарев. Хороший, нежный мальчик, как его характеризовали его родственники в фильме. Допускаю. Допускаю, что с родственниками — хороший трудолюбивый деревенский подросток. Почему только вот звереют такие люди, попав в армейские условия? Следующую, пожалуйста, Андрей. А это тот самый рядовой Мажнунов. Красивый парень, да? Спортсмен, как и его старший товарищ Сафаров. У Сафарова первый разряд по вольной борьбе, у Мажнунова разряд по баскетболу, если не ошибаюсь. На меня сильное впечатление произвёл документ, который в фильме тоже приводится. Сейчас Андрей нам покажет его фрагмент. В виде…

Н. ВАСИЛЕНКО: В кадре…

А. КУЗНЕЦОВ: …фотографии, да. Это такое: стенгазета не стенгазета, стенд, оформленный в школе, где учился Мажнунов, где рассказывается… Там двое было погибших в это время. Один в Афганистане, второй — а второй, вот если верить этому документу: «В мае 1986 года Мажнунова И. вызвали на службу в Советскую Армию. А в конце февраля 1988 года», — ошибка, на самом деле в конце февраля восемьдесят седьмого года, — «он погиб, выполняя долг перед Родиной». Комментариев не будет от меня. Ну и последняя фотография перед нами. Вы видите подполковника, подполковника юстиции, это начальник…

Н. ВАСИЛЕНКО: Похож на Жан Поля Бельмондо.

А. КУЗНЕЦОВ: Похож, да, что-то есть, правда. Что-то есть. Это начальник, на тот момент действительно подполковник, я нашёл фотографию того времени — начальник следственного управления, отдела, наверное, прокуратуры Ленинградского военного округа Леонид Михайлович Полохов. Который, надо сказать, очень много сделал для того, чтобы эта история пробилась в печать. Впоследствии его уберут с дела, причём уберут таким элегантным, хорошо известным приёмом, как пинок вверх. Его вроде как повысят, но освободят от этого дела. Заканчивать его будут другие юристы, а в девяностые годы он станет одним из виднейших, по крайней мере в Ленинграде, а затем, соответственно, в Петербурге, одним из виднейших борцов-правозащитников за права военнослужащих. Причём и военнослужащих-срочников, и офицеров, прапорщиков, увольняемых запас, которых обошли законно причитающимся всякими пособиями, квартирами, всем прочим. И вот его рассказ подробный об этом деле тоже очень информативен.

Так, ну и что я ещё не успел сказать. Да, про судьбу Сакалаускаса. Дальше будет первая экспертиза в институте Сербского, в которой будет говориться, что, в общем-то, он нормален. «Во время беседы держится корректно, вежливо, приятно улыбается, фон настроения снижен в соответствии со следственной ситуацией. К обследованию относится с интересом, на вопросы отвечает охотно, лаконично. Сведения о себе сообщает в хронологической последовательности, на плохую память не ссылается, подробно рассказывает о многочисленных фактах неуставных отношений, фиксировано переживание ситуации». То есть абсолютно естественное состояние человека, прошедшего через вот этот ад, но сохранившего рассудок, так сказать, нормальные реакции, всё прочее.

А дальше совершенно непонятное и самое, наверное, тёмное место в этой истории. Его пора отправлять обратно в Ленинград. «Кресты» готовятся его принять, «Матросская тишина» готова его отправить, а Ленинградская военная прокуратура его не вызывает и не вызывает. Начальник «Матросской тишины», следственного изолятора, у которого переполнено всё и так, он чуть ли не каждый день звонит: ребята, забирайте, чё он у меня сидит-то, ваш клиент! Три месяца он будет там находиться. И вот через три месяца он поступит на обследование уже в Ленинграде, и выяснится, что он находится в активно прогрессирующем состоянии безумия.

Н. ВАСИЛЕНКО: То есть довели в «Матросской тишине» или…

А. КУЗНЕЦОВ: И до сих пор идёт спор. Юристы, в том числе литовский адвокат, абсолютно уверены, что к нему применяли некие методы лечения для того, чтобы обрушить его в безумие. Специалисты, врачи, психиатры говорят — нет таких препаратов. На сутки — можно. Но сделать из не сумасшедшего человека сумасшедшего нельзя. Нельзя, говорят они. Нам-то кажется, да, чего проще, там, два укола — и вот псих. Нельзя, по крайней мере так говорят врачи, а я не врач. Но вот, видимо, действительно, очень военному начальству не хотелось. Сам ли он помешался от всего от этого, подтолкнули ли его каким-то образом. Понятно, что склонность, да, так сказать. Но, в общем, в результате он сошел с ума.

Его отправили на принудительное лечение, передали литовцам, чтобы успокоить ситуацию. Не будем забывать, это 1990 год. Это было, собственно, постановлением суда, частное определение суд принял и на этом как бы успокоился. До 1995 года Ленинградская прокуратура, окружная военная, будет запрашивать сначала Литовскую ССР, затем уже Литовскую республику, не вылечился ли наш больной. Ведь дело в том, что его же не признали невменяемым на момент совершения преступления, он заболел после, и признали, что его сейчас судить нельзя, но если он вылечится, то, по идее, вот его букет из пяти статей, и пожалуйте бриться.

Н. ВАСИЛЕНКО: То есть дела не были закрыты?

А. КУЗНЕЦОВ: Нет, конечно. Убийство восьми человек плюс четыре статьи. Но литовская прокуратура ничего не отвечала, так что у версии, что его скрывали, но только не путём, так сказать, распространения версии о гибели его у Верховного совета, а просто скрывали — но, наверное, у этой версии есть основания, только это в данном случае это не конспирология, это абсолютная норма человеческая. И о том, что сейчас известно, я встретил две версии. По одной, он до сих пор находится в медицинском учреждении, по другой — вроде как женился, от всех прячется, тихо живёт.

![Революция и одиночество в Аду. Обзор кооперативного «рогалика» 33 Immortals [Ранний доступ]](https://ixbt.online/gametech/covers/2025/03/25/nova-filepond-Av0xGB.png)

![С миру по нитке (Зарубежье) [01.04.2025]](http://tesera.ru/images/items/2466277,15/125x125xpa/photo.png)