Неожиданный соучастник

Охота, устроенная народовольцами на императора Александра II, в настоящее время хорошо изучена. И всё же белые пятна остаются. Одна из неясностей заключается в том, что опытный военный инженер, специально отправленный по подозрительному адресу для обнаружения подкопа, почему-то не увидел совершенно очевидных его признаков. Вслед за царским судом на вопрос «Что это было?» пытаются ответить Сергей Бунтман и Алексей Кузнецов. С. БУНТМАН: Сегодня много всего будет непонятного, несуразного. А вот скажи мне, пожалуйста, я прав или неправ, что буквально дней не хватило, чтоб предотвратить 1 марта? А. КУЗНЕЦОВ: Серёж, я так думал до того, как начал готовиться к этой передаче. С. БУНТМАН: Ах! А. КУЗНЕЦОВ: Я думал… я думал, что дело в днях, а дело, как выяснилось, было не в днях, а в людях, и сегодня я это постараюсь показать вместе с теми людьми, которых я считаю соавторами нашей сегодняшней передачи, потому что так бывает, и я в этих случаях всегда стараюсь это обозначать. Очень ценная информация поступила из двух источников. Я имею в виду — источников было больше, но я имею в виду два благоденствующих и поныне источника, вот, я хотел бы назвать и поблагодарить, естественно, людей, чьи материалы мне очень помогли, и визуальные материалы, и, собственно, текстуальные, содержательные. Во-первых, я с большим интересом ознакомился с фрагментом книги Николая Свечина, Валерия Введенского, Ивана Погонина «Повседневная жизнь петербургской сыскной полиции». Это хорошо известный любителям исторического детектива коллектив авторов, и вот они из… совершенно справедливо исходя из того, что в процессе подготовки исторического детектива нарывается куча интереснейшего материала (архивного, газетного, какого угодно), они, умницы такие, сделали вот эту вот книгу, которую я уже скачал полностью и положил себе, значит, прочитать целиком, но вот пока, собственно, фрагмент. Сегодня буду его цитировать и сегодня кое-какие картинки от них будут. А во-вторых, это юрист, главный редактор портала «Закон.ру» Александр Верещагин, который написал чрезвычайно содержательную, на мой взгляд, очень квалифицированную статью «Цареубийство 1 марта 1881 года и дело генерала Мровинского». Буду его цитировать: кое-что оттуда, и документы, и, возможно, мнение автора статьи. В любом случае, эта, так сказать, статья мне тоже чрезвычайно помогла. О чём, собственно, речь? Иван покажет нам первую картинку, и жители и регулярные гости Северной столицы без труда узнают Малую Садовую улицу, да, и легко себе представят ракурс: мы стоим на Невском проспекте, справа у нас виден только кусочек, но если бы мы стояли чуть подальше, мы бы поняли, что это угол бывшего Елисеевского гастронома, там, где сейчас расположен замечательный театр имени не менее замечательного Николая Петровича Акимова, да? А вот второй дом, сейчас он такой, жёлтый, немножко в глубине, — Малая Садовая, дом восемь, он перед… С. БУНТМАН: Жёлтый в смысле цвета. А. КУЗНЕЦОВ: Цвета, да-да, конечно, безусловно. Хотя кое-какие события, как мы сегодня увидим, наводящие на мысль о том, что неспроста этот цвет, там происходили. Так вот, этот дом — он перестраивался, когда Елисеев возводил свой гастроном, там кое-что было перестроено, — но в принципе дом старый. Это дом графа Менгдена. Ещё раз, Малая Садовая, дом восемь. Сейчас нам Ваня покажет вторую картинку, вторая картинка очень забавная. Это иллюстрация из английского иллюстрированного журнала. Художник явно совершенно имел перед глазами какой-то образец, какой-то дагерротип, да, какую-то фотографию из Петербурга, но не везде, если присмотреться, попал в кириллические буквы, потому что в вывесках на фасадах двух домов, которые мы видим… С. БУНТМАН: Ну-ка… А. КУЗНЕЦОВ: Там что только, в какие стороны, там «Е», «Р» развёрнуты, ну, совершенно, значит, неподобающим образом. С. БУНТМАН: «Билэты», да. А. КУЗНЕЦОВ: Да, но если не придираться к, значит, видимо, уже давно почившему в бозе английскому иллюстратору, то изображена толпа народа на переднем плане, которая наблюдает полицейские действия, и поэтому мы можем совершенно чётко датировать события, изображённые на этой картинке. Дело происходит 4 марта 1881 года, когда полиция второй раз явилась в лавку, в сырную лавку Кобозевых на Малой Садовой. Хорошо известно, что помимо вот того покушения, которое в конечном итоге реализовалось, да (убийство императора на Екатерининском канале), готовилось параллельное, на случай, другое покушение несколько другого плана. Предполагалось взорвать подземную мину. И с этой целью ещё в декабре восьмидесятого года был снят полуподвал, предназначенный, в принципе, для магазинной торговли: там были и складские помещения, и жилая небольшая площадь, и, собственно, маленький торговый зал, такая лавка. Из помещения этого очень удачно для революционеров съехали предыдущие хозяева, потому что там где-то что-то по соседству начало сильно протекать и подтапливать, пошла сырость, быстро решить эту проблему явно совершенно… быстро и дёш

Охота, устроенная народовольцами на императора Александра II, в настоящее время хорошо изучена. И всё же белые пятна остаются. Одна из неясностей заключается в том, что опытный военный инженер, специально отправленный по подозрительному адресу для обнаружения подкопа, почему-то не увидел совершенно очевидных его признаков. Вслед за царским судом на вопрос «Что это было?» пытаются ответить Сергей Бунтман и Алексей Кузнецов.

С. БУНТМАН: Сегодня много всего будет непонятного, несуразного. А вот скажи мне, пожалуйста, я прав или неправ, что буквально дней не хватило, чтоб предотвратить 1 марта?

А. КУЗНЕЦОВ: Серёж, я так думал до того, как начал готовиться к этой передаче.

С. БУНТМАН: Ах!

А. КУЗНЕЦОВ: Я думал… я думал, что дело в днях, а дело, как выяснилось, было не в днях, а в людях, и сегодня я это постараюсь показать вместе с теми людьми, которых я считаю соавторами нашей сегодняшней передачи, потому что так бывает, и я в этих случаях всегда стараюсь это обозначать. Очень ценная информация поступила из двух источников. Я имею в виду — источников было больше, но я имею в виду два благоденствующих и поныне источника, вот, я хотел бы назвать и поблагодарить, естественно, людей, чьи материалы мне очень помогли, и визуальные материалы, и, собственно, текстуальные, содержательные.

Во-первых, я с большим интересом ознакомился с фрагментом книги Николая Свечина, Валерия Введенского, Ивана Погонина «Повседневная жизнь петербургской сыскной полиции». Это хорошо известный любителям исторического детектива коллектив авторов, и вот они из… совершенно справедливо исходя из того, что в процессе подготовки исторического детектива нарывается куча интереснейшего материала (архивного, газетного, какого угодно), они, умницы такие, сделали вот эту вот книгу, которую я уже скачал полностью и положил себе, значит, прочитать целиком, но вот пока, собственно, фрагмент. Сегодня буду его цитировать и сегодня кое-какие картинки от них будут.

А во-вторых, это юрист, главный редактор портала «Закон.ру» Александр Верещагин, который написал чрезвычайно содержательную, на мой взгляд, очень квалифицированную статью «Цареубийство 1 марта 1881 года и дело генерала Мровинского». Буду его цитировать: кое-что оттуда, и документы, и, возможно, мнение автора статьи. В любом случае, эта, так сказать, статья мне тоже чрезвычайно помогла.

О чём, собственно, речь? Иван покажет нам первую картинку, и жители и регулярные гости Северной столицы без труда узнают Малую Садовую улицу, да, и легко себе представят ракурс: мы стоим на Невском проспекте, справа у нас виден только кусочек, но если бы мы стояли чуть подальше, мы бы поняли, что это угол бывшего Елисеевского гастронома, там, где сейчас расположен замечательный театр имени не менее замечательного Николая Петровича Акимова, да? А вот второй дом, сейчас он такой, жёлтый, немножко в глубине, — Малая Садовая, дом восемь, он перед…

С. БУНТМАН: Жёлтый в смысле цвета.

А. КУЗНЕЦОВ: Цвета, да-да, конечно, безусловно. Хотя кое-какие события, как мы сегодня увидим, наводящие на мысль о том, что неспроста этот цвет, там происходили. Так вот, этот дом — он перестраивался, когда Елисеев возводил свой гастроном, там кое-что было перестроено, — но в принципе дом старый. Это дом графа Менгдена. Ещё раз, Малая Садовая, дом восемь. Сейчас нам Ваня покажет вторую картинку, вторая картинка очень забавная. Это иллюстрация из английского иллюстрированного журнала. Художник явно совершенно имел перед глазами какой-то образец, какой-то дагерротип, да, какую-то фотографию из Петербурга, но не везде, если присмотреться, попал в кириллические буквы, потому что в вывесках на фасадах двух домов, которые мы видим…

С. БУНТМАН: Ну-ка…

А. КУЗНЕЦОВ: Там что только, в какие стороны, там «Е», «Р» развёрнуты, ну, совершенно, значит, неподобающим образом.

С. БУНТМАН: «Билэты», да.

А. КУЗНЕЦОВ: Да, но если не придираться к, значит, видимо, уже давно почившему в бозе английскому иллюстратору, то изображена толпа народа на переднем плане, которая наблюдает полицейские действия, и поэтому мы можем совершенно чётко датировать события, изображённые на этой картинке. Дело происходит 4 марта 1881 года, когда полиция второй раз явилась в лавку, в сырную лавку Кобозевых на Малой Садовой.

Хорошо известно, что помимо вот того покушения, которое в конечном итоге реализовалось, да (убийство императора на Екатерининском канале), готовилось параллельное, на случай, другое покушение несколько другого плана. Предполагалось взорвать подземную мину. И с этой целью ещё в декабре восьмидесятого года был снят полуподвал, предназначенный, в принципе, для магазинной торговли: там были и складские помещения, и жилая небольшая площадь, и, собственно, маленький торговый зал, такая лавка.

Из помещения этого очень удачно для революционеров съехали предыдущие хозяева, потому что там где-то что-то по соседству начало сильно протекать и подтапливать, пошла сырость, быстро решить эту проблему явно совершенно… быстро и дёшево не имелось возможности, и предыдущие люди, которые всерьёз там торговали, — они взяли и оттуда съехали. И туда заехала пара. По пачпортам (точнее, по одному пачпорту, потому что пачпорт выдан был, естественно, главе семьи, мужчине) это была супружеская пара крестьян — ничего удивительного, в это время человек, если он не записывался в купеческую гильдию, то он мог торговать, ну, там, с определёнными ограничениями, будучи просто крестьянином. Это совершенно не значит, что у него…

С. БУНТМАН: Это просто сословное обозначение.

А. КУЗНЕЦОВ: Да, это сословное обозначение, это совершенно не значит, что, там, земля под ногтями, да, и, так сказать…

С. БУНТМАН: Ну, да, да, да.

А. КУЗНЕЦОВ: Рассада торчит изо всех возможных мест. Так вот, эти самые супруги Кобозевы по пачпорту — они, значит, он значился Евдокимом, Евдокимом Ермолаевичем, она Еленой Кобозевой. Они ещё в декабре сняли лавку, но поскольку без ремонта начинать там торговать даже фиктивно было невозможно… Кое-какое время ушло на ремонт, около месяца, после чего они из меблированных комнат на Невском, где до этого, значит, временно остановились, они переехали в эту лавку и открыли торговлю — «Сырная лавка Кобозевых». А дальше вокруг этой сырной лавки те люди, которым положено, начинают удивляться. А кому же это у нас положено удивляться? Сейчас мы совершенно позабыли о том, что низовым звеном полиции, городской полиции в то время был не рядовой полицейский, не будочник.

С. БУНТМАН: Да?

А. КУЗНЕЦОВ: Был дворник.

С. БУНТМАН: А!

А. КУЗНЕЦОВ: Дворник.

С. БУНТМАН: Дворник принадлежал вот этой всей иерархии?

А. КУЗНЕЦОВ: Он, конечно, не был полицейским чином, но он был…

С. БУНТМАН: Да! Но он был человек на месте.

А. КУЗНЕЦОВ: Официальный полицейский человек.

С. БУНТМАН: Да.

А. КУЗНЕЦОВ: Это не добровольное сотрудничество, это не гражданский активизм: у дворника была бляха, у дворника был свисток, у дворника были определённые полномочия и совершенно официальная обязанность с полицией сотрудничать денно и нощно. То есть, по сути, дворник — это вот такая низовая клеточка вот этого городского полицейского аппарата. И вот в первую очередь именно дворники — люди, которые поздно ложатся, рано встают и замечают много такого, чего не замечают обычные обыватели — дворники начали обращать внимание. Ну, с самого начала они обратили внимание на то, что вот эта супружеская пара не очень похожа на тех, за кого себя выдаёт. С одной стороны…

С. БУНТМАН: Чем?

А. КУЗНЕЦОВ: С одной стороны — вроде он мужчина такой осанистый, вполне может быть зажиточным торговцем. У неё говор явно не столичный, она вообще из Вятки, на «о» говорит-то, на «о» она сильно, вот. Вроде как бьётся с биографией, а вот повадки их — ну абсолютно не бьются. Он одет гораздо более стильно, чем ему бы полагалось при сырной-то торговле, тем более что он не из столицы, как бы это известно, он недавно в столицу приехал. Она вообще шляпки носит.

С. БУНТМАН: Шляпки!

А. КУЗНЕЦОВ: Шляпки, но, Серёжа, не шляпки были самым, так сказать, демаскирующим её элементом. Можешь себе представить купчиху, пусть даже не гильдейскую, а просто фактическую купчиху, откуда-то с севера, из той же Вятки, или Вологды, или Костромы, или Ярославля, которая курит как паровоз.

С. БУНТМАН: Ого!

А. КУЗНЕЦОВ: Папиросу одну от другой просто-напросто.

С. БУНТМАН: Ну это просто… что за легенда?

А. КУЗНЕЦОВ: Не надо дворниками быть для того, чтобы, так сказать, заподозрить, что что-то здесь не так. А потом они начинают примечать, что в лавку ходят… гостей ходит больше, чем покупателей. Уж дворник-то гостей от покупателя отличит на раз издалека. И гости ходят, во-первых, всё больше в ночное время, во-вторых, это всё молодые, физически здоровые мужчины, уходят они под утро, сыру не уносят. А вот покупателей очень немного, и явно совершенно никто не пытается как-то этих покупателей сделать больше. Ни тебе рекламы, ни каких-то там уличных торговцев перед лавкой, которые кричали бы.

С. БУНТМАН: Ну хоть вывеска-то есть?

А. КУЗНЕЦОВ: А вот заходите, а вот, значит у нас тут ещё больше ассортимент сыров, чем у меня на лотке. То есть того, что делают люди, которые решили начать, так сказать, торговлю в самом что ни на есть престижном районе, в буквальном смысле в двух шагах от Невского проспекта — не делается это. При этом аренда довольно дорогая.

Кто-то из дворников сунулся в лавку, вышел и говорит: а там сыру-то не так много. Чё-то похоже, что месячная аренда стоит чуть ли не больше, чем вот всё, что я увидел там на прилавках, что называется. Иными словами, маскировка ну просто из рук вон никуда не годившаяся. Ну, а в конце концов один из дворников проявил инициативу, проследил за одним из вот этих вот уходящих утром посетителей — тот нанял извозчика, назвал один адрес громко, чтобы слышно было, а потом вдруг поехал в совершенно другое место и даже до другого места не доехал, бросил. Отправившись в сторону Инженерного замка, не бог весть как далеко, да, бросил извозчику на полдороге три рубля, Серёжа.

С. БУНТМАН: Три рубля?

А. КУЗНЕЦОВ: Три рубля, да можно было полдня за эти три рубля на лихаче кататься по Невскому до Александро-Невской лавры.

С. БУНТМАН: Ну, в общем-то, можно было при желании и до Москвы доехать.

А. КУЗНЕЦОВ: Ну, до Москвы, наверное уже нельзя было.

С. БУНТМАН: Но до Торжка можно.

А. КУЗНЕЦОВ: Но куда-нибудь в Тосно, пообедать в ресторане и вернуться, я думаю, можно было без особенной торговли, да? И скрылся. Ну то есть вёл себя просто как шпион Дженнингс из какого-нибудь советского детектива года так сорок восьмого — сорок девятого, тысяча девятьсот уже, естественно. А тем временем уже арестован Михайлов, а двадцать седьмого арестован Желябов, 27 февраля, да. То есть у полиции оснований полагать, что очередной виток активности «Народной воли», — выше крыши. Это вот к твоему вопросу, более чем уместному, такому, что даже если бы мы с тобой сценарий всю ночь вчера писали, то лучше, наверно…

С. БУНТМАН: Где Лорис-Меликов?

А. КУЗНЕЦОВ: Да, а где Лорис-Меликов, где министр внутренних дел, чёрт побери! Фамилия Лорис-Меликов сегодня прозвучит в одной гипотезе. Так вот, то есть вся петербургская полиция, по идее, на ушах должна стоять. Кто вообще занимается у нас подозрительными лицами, которые приехали в столицу и не очень понятно, что здесь отираются? На это есть так называемое секретное отделение канцелярии градоначальника, секретное отделение со своим штатом. Штат, надо сказать, могучий, три человека: начальник отделения, статский советник Василий Васильевич Фирсов, при нём письмоводитель и курьер, но даже при таких, мягко говоря, скромных штатах Василий Васильевич работу свою делает не очень.

Он вообще-то полицейский, настоящий карьерный полицейский, и когда-то в его биографии были задержания уголовных преступников, причём таких, за которые, там, личную благодарность петербургского градоначальника он получал. То есть, видимо, неплохой был детектив. То ли не на своём месте оказался, то ли совершенно обленился и, так сказать, нюх потерял и мышей ловить перестал. Но именно к нему стекается вот такого рода информация, именно к нему поступает рапорт от частного пристава. Напомню, я не раз это говорил, что частный пристав — это не противоположность государственному, казённому приставу, а это пристав полицейской части. Крупный город делится на части, вот руководитель, начальник отдела, начальник ОВД, иными словами. И вот, значит, такой вот начальник ОВД, которому поступили от дворника рапорты, тоже статский советник, Павел Павлович Теглев, докладывает о том, что вот такая вот фигня. Что очень подозрительно, это самое сырное…

С. БУНТМАН: Которого числа он докладывает?

А. КУЗНЕЦОВ: Он докладывает двадцать седьмого.

С. БУНТМАН: Двадцать седьмого.

А. КУЗНЕЦОВ: И в ночь с двадцать седьмого на двадцать восьмое от начальства, которому доложил, в свою очередь, Фирсов, поступает указание. Я прошу прощения, я чуть-чуть ошибся с фамилией, он не Фирсов, а Фурсов. Значит, Фурсов доложил, что от начальства поступило указание: для того чтобы не поднимать ненужного шума, а также для того, чтобы не спугнуть в случае чего кого не нужно, двадцать восьмого, на следующий день, следует эту самую сырную лавку проверить, но не на предмет бомбистов, боже упаси, а на предмет соблюдения санитарных норм. Потому что вот эта вот история с протёками, она задокументирована, и в принципе, одна из обязанностей столичной полиции — это установить, как там вообще, не заплесневелым ли, не залежалым ли товаром, не в антисанитарных ли условиях торгуют в двух шагах от Невского проспекта.

Надо сказать, что у полиции и сегодня есть кое-какие полномочия по части, ну скажем так, благоустройства и санитарного благополучия, а в то время их было просто очень много. И вообще-то обычная полиция, там, не охранка, не сыскное отделение, а вот обычная, при «селёдках» которая («селёдка», напомню, это полицейская сабля), — она занималась вот этими самыми условиями торговли, правилами торговли, соблюдением санитарных норм домовладельцами, уличными сортирами, извините меня, пожалуйста, канализациями, сточными канавами и всякой прочей вот такой вот городской инфраструктурой, занималась чуть ли не больше, чем собственно охраной правопорядка. Для чего в петербургской полиции имелась должность старшего техника, и исполняющий эту должность (я не знаю, почему он был и. о., но медицинский факт — он был и. о.), исполняющий обязанность был даже не статский советник, то есть чиновник пятого класса, а генерал-майор.

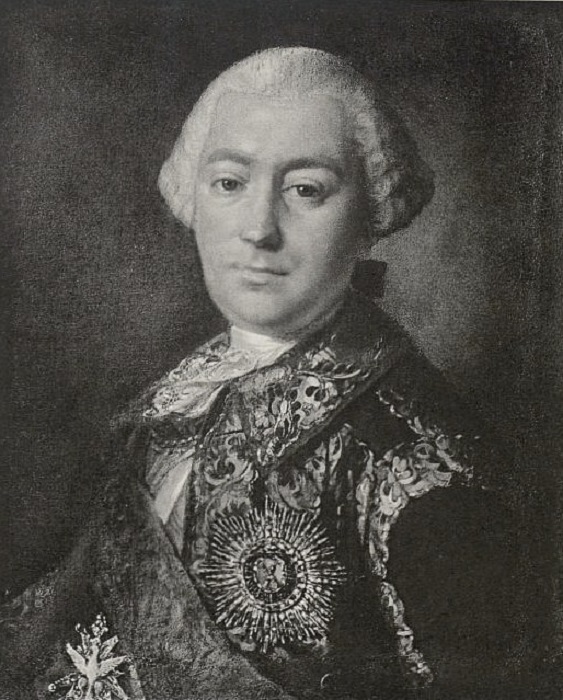

Фамилия генерал-майора — Константин Иосифович Мровинский, и он главный герой нашей сегодняшней передачи. И вот двадцать восьмого, в первой половине дня, комиссия, в которую входил Мровинский, Теглев, как представитель местной полицейской власти, какие-то ещё там люди. Возможно, врач был прихвачен с собой для вида санитарный, может быть, нет, не суть важно. Они приходят в лавку Кобозева. Ну, а дальше давайте дадим, да, не будем лишнее время тянуть и людей интриговать, давайте уже познакомимся с супругами Кобозевыми. Вань, покажите нам, пожалуйста, двойной портрет, вот они супруги, слева, как вы понимаете, она, справа, как вы понимаете, он, но ни слева ни справа Кобозевых, конечно же, нет, это, собственно говоря, ясно.

Анна Васильевна Якимова слева, Юрий Николаевич Богданович справа, активнейшие члены «Народной воли». Кандидатуру Богдановича предложила и поручилась за него Вера Николаевна Фигнер, она его хорошо знала. Она отметила в рекомендации, что человек он абсолютно преданный, лично очень мужественный, единственное — мягкого характера, добрый очень, что для революционера, как вы понимаете, некоторый недостаток.

С. БУНТМАН: Недостаток, да.

А. КУЗНЕЦОВ: А в остальном идеальный, так сказать, товарищ. Вот они-то, собственно говоря, и встретили вот эту вот самую полицейскую комиссию. Ну, а дальше дадим слово документам. Потом на суде Теглев будет показывать: «Мы вошли в лавку, и я обратил внимание техника на обшивку». Имеется ввиду обшивка из досок, которой была закрыта наружная стена, ну то есть такой… вагонка, да, такая своеобразная, только из обычных досок. «Он посмотрел, постучал, и мы вошли во вторую комнату. Я отодвинул сундук, который стоял в углу, техник осмотрел стены, и мы перешли в третью комнату. Я указал на кучу, которая тут была, так как сам не мог войти, потому что в комнате были уже трое. Кобозев сказал, что это кокс, и генерал Мровинский подошёл, взял кусок и сказал, что это действительно кокс». Для наших молодых слушателей, которые могут подумать…

С. БУНТМАН: Да.

А. КУЗНЕЦОВ: Что сейчас следствие пойдёт по «народной» статье о, значит, хранении и распространении наркотиков, я напомню, что в те времена кокс — это уголь высокого качества.

С. БУНТМАН: Да и в нынешние времена, просто… ты представляешь, что слово «кокс» даже в словесных головоломках в Интернете цензурируют?

А. КУЗНЕЦОВ: Вот так, да? Ну что ж.

С. БУНТМАН: Представляешь?

А. КУЗНЕЦОВ: Что ж, меня это не удивляет, Серёжа. В смутные времена живём.

С. БУНТМАН: Да, а что себе, да, а что себе представляют при словосочетании «коксующийся уголь» — ну вот я уже не знаю.

А. КУЗНЕЦОВ: Ну да. Последние годы своей работы в школе я затруднялся в объяснении того, что такое пенька, потому что слово «пенька» — ну похихикали, да, поняли, что это не пенёк, и успокоились, а вот если я скажу, что это производится из конопли — вот здесь уже, конечно…

С. БУНТМАН: Вот здесь всё, да…

А. КУЗНЕЦОВ: Полурока псу под хвост, да.

С. БУНТМАН: Да, да.

А. КУЗНЕЦОВ: Приходилось выкручиваться, показывать на пальцах там: волокнистое растение, то-сё. «Выходя, генерал Мровинский сказал мне, что ничего подозрительного не видит. Когда пошли опять во вторую комнату, я снова обратил его внимание на обшивку, и говорю Кобозеву: здесь прежде была сырость, и вы, обшивши стену, мешаете проникать воздуху. Генерал Мровинский сказал, что действительно так, что за обшивку попадают крошки сыра, они гниют и портят воздух. Я ожидал, что он прикажет отодрать доску…»

С. БУНТМАН: Ну?

А. КУЗНЕЦОВ: «…но он сказал, что подозрительного ничего не видит, и я успокоился». То есть, иными словами, визит генерала (инженера с большим опытом, забегая вперёд скажу) не обнаружил ни подозрительных пятен сырости на полу… Пол был чистый, но на нём были пятна сырости, которых, по идее, там, видимо, быть не должно было. Это пятна, как потом станет понятно, от грунта, который вынимали, какое-то время он на полу лежал, потом его перегружали, там, куда могли, и прятали, но поскольку помещение в принципе было сырое, эти пятна — они не девались никуда особенно. Его не озадачило то, что он постучал по деревянной обшивке, и совершенно ничего…

С. БУНТМАН: А там глухо!

А. КУЗНЕЦОВ: Выстучал, выстучал пустоту за нею, да. Он не обратил внимания на то, что в жилой комнате, то есть второй комнате, за лавкой, что-то очень много каких-то бочек, диван как-то… Короче, он не обратил внимания на то, на что не то что квалифицированный инженер или полицейский должны были обратить внимание, а он и то и то по сути, да? Он вообще ни на что не обратил внимания.

С. БУНТМАН: Шаг назад, Алексей Валерьевич.

А. КУЗНЕЦОВ: Да, давай.

С. БУНТМАН: Вопрос потому что. Наводка дворника была, что там не всё в порядке.

А. КУЗНЕЦОВ: Была. Была.

С. БУНТМАН: Была. Отправили туда комиссию, прикрытие комиссии — великолепное.

А. КУЗНЕЦОВ: Обычное, нормальное, с нормальным…

С. БУНТМАН: Санэпид и так далее, и всё, что только, всё что только можно. Но уже… Они же были должны, тем более такого ранга люди должны знать, что здесь наводка на другое, на странности.

А. КУЗНЕЦОВ: Более того, у людей, которые могут подумать, что полицейские знали, а вот генерала не поставили в известность, что на самом деле тут надо инспектировать…

С. БУНТМАН: Ладно.

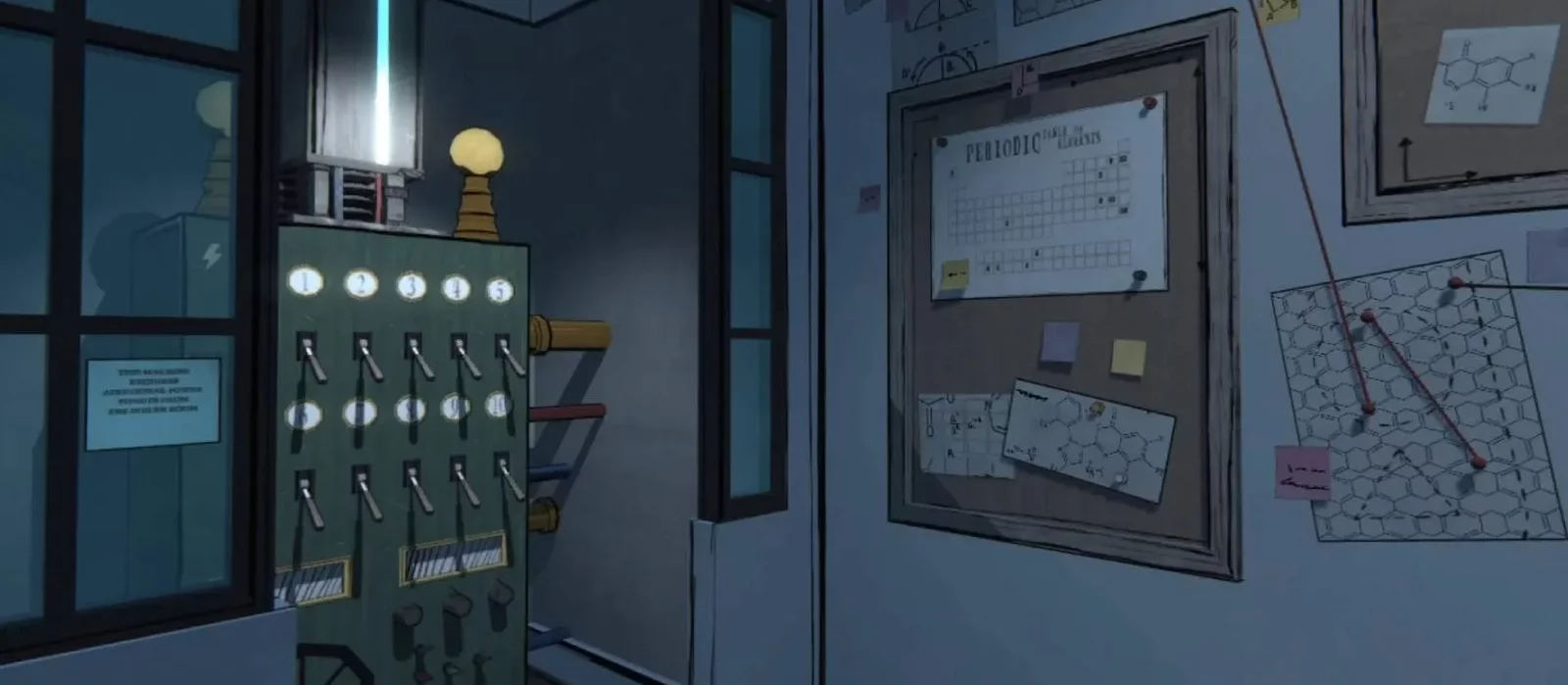

А. КУЗНЕЦОВ: Генерала поставили в известность, это выяснено было с абсолютной, недвусмысленной, так сказать, прямотой. Генерал знал, что мы идём искать подкоп. И вот здесь загадка, что это было, и, следовательно, мы должны обратиться к личности нашего главного героя. Дайте нам, пожалуйста, Ваня, сначала одну очень плохую фотографию. К сожалению… Ба! Прошу прощения, да, я забыл уже порядок. Вот это…

С. БУНТМАН: Это лавка?

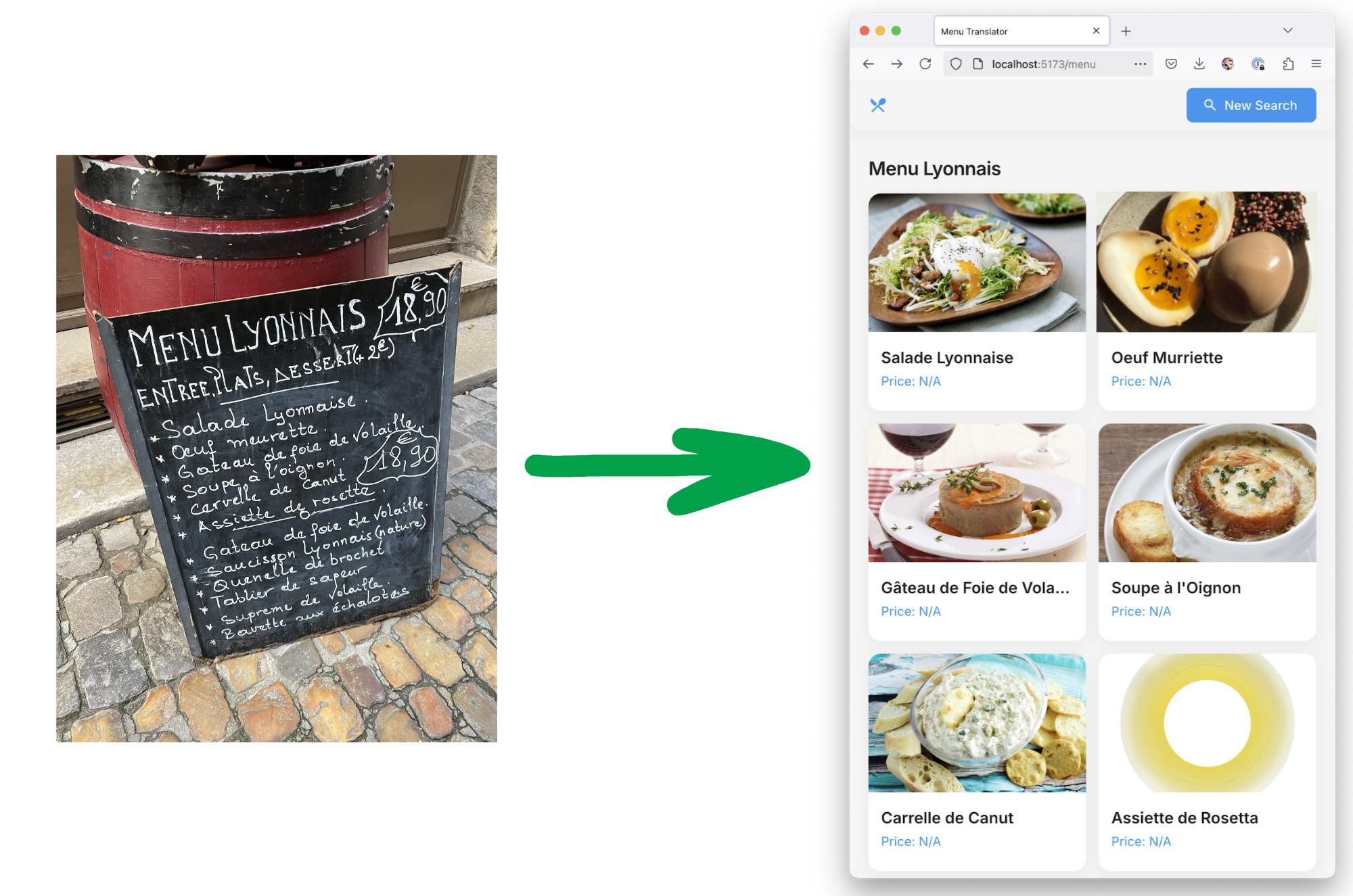

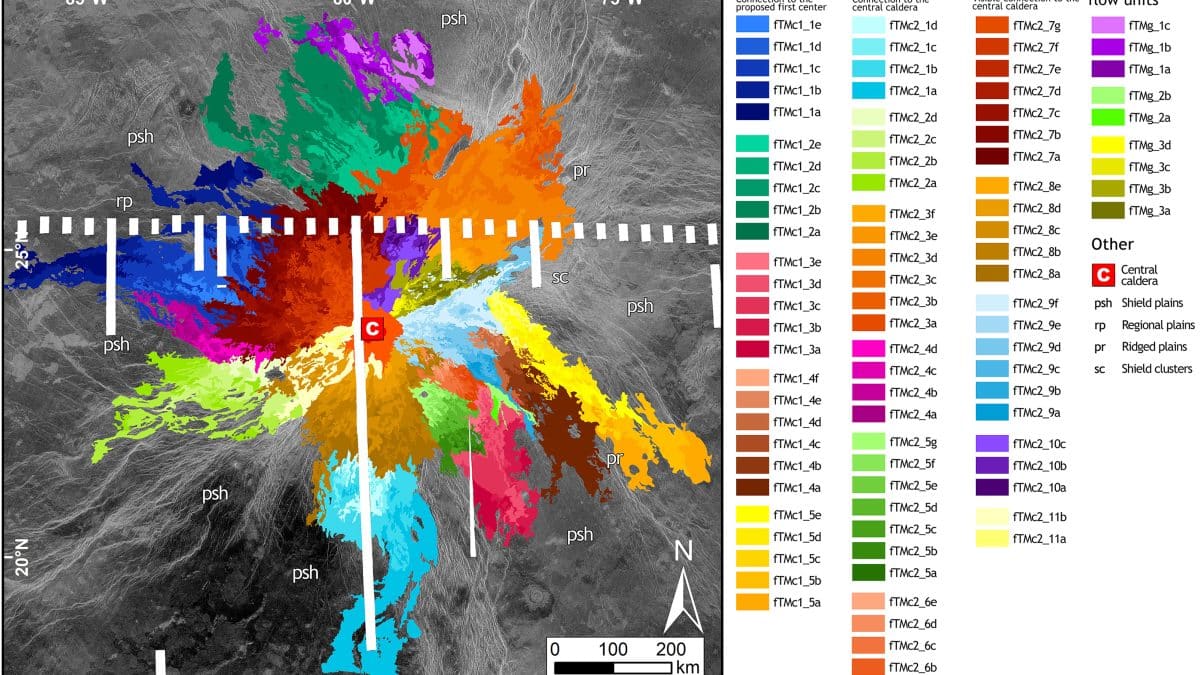

А. КУЗНЕЦОВ: Это из дела, это вот чертёж фасада, вот так выглядел фасад. То есть мы видим, что есть полуподвальные помещения — вот от них окошки. Есть, так сказать, там, торговый зал, и так далее, есть вывеска «Сырная лавка Кобозева». Вань, дайте, пожалуйста, следующую схему — это то, что… зарисовано то, что обнаружат полицейские 4 марта, когда клетка была уже пуста, птички, естественно, улетели.

Вот так вот выглядела эта минная галерея, она шла прямо под Садовой улицей, заканчивалась узким таким, куда человек уже пролезть не мог, но можно было пропихнуть взрывной снаряд, совсем-совсем таким вот узким, при помощи специального бура сделанным прокопом, и в результате под середину улицы был подведён заряд динамита и пироксилиновых шашек общим весом около тридцати шести килограмм. Полиция утверждала, что ежели бы оно бабахнуло, то образовалась бы воронка диаметром свыше пяти метров, и, скорее всего, повылетали бы стёкла на всей Садовой и, возможно, обрушились бы фрагменты фасада.

С. БУНТМАН: Помнишь, помнишь убийство наследника, ну, заместителя Франко адмирала Карреро Бланко?

А. КУЗНЕЦОВ: Я не помню подробностей, я помню, что его убили, да.

С. БУНТМАН: Нет, дело в том, что плохие испанские люди говорили, что это первый испанский космонавт: дело в том, что машину забросило не на первый этаж.

А. КУЗНЕЦОВ: Ну, с учётом того, что в результате убили государя метательными снарядами гораздо меньшей взрывной силы, можно не сомневаться, что если бы здесь всё привели в действие тогда, когда нужно, что здесь эффект был бы, да? И вот, собственно говоря… Да, теперь, Вань, пожалуйста, следующую нам картинку. Ёлки-палки, ну что ж у меня с головой! Значит, это совершенно замечательный документ: разобраться там очень трудно, но на самом деле, когда она приближена, можно прочитать, что это записка. Записок было несколько оставлено в лавке, когда четвёртого нагрянула полиция. Конкретно вот эта записка — она была придавлена серебряным рублём, и была просьба расплатиться с мясником, он в лавке назван кошатником, ну, имеется в виду — это мясник, который торговал кормом для животных, значит, мясом.

С. БУНТМАН: Понятно.

А. КУЗНЕЦОВ: Просьба расплатиться с кошатником, у которого несколько месяцев, значит, там они указали в записке, они брали мясо на корм коту. Вот они ему задолжали рубль, и таким вот образом, значит, попросили полицию за них должок вернуть. То есть определённая доля бравады у этих людей была даже тогда, когда стало понятно, что дело, в общем-то, провалилось. Но всё-таки мы добьём портрет перед перерывом. Вань, давайте попробуем следующую карту — вот.

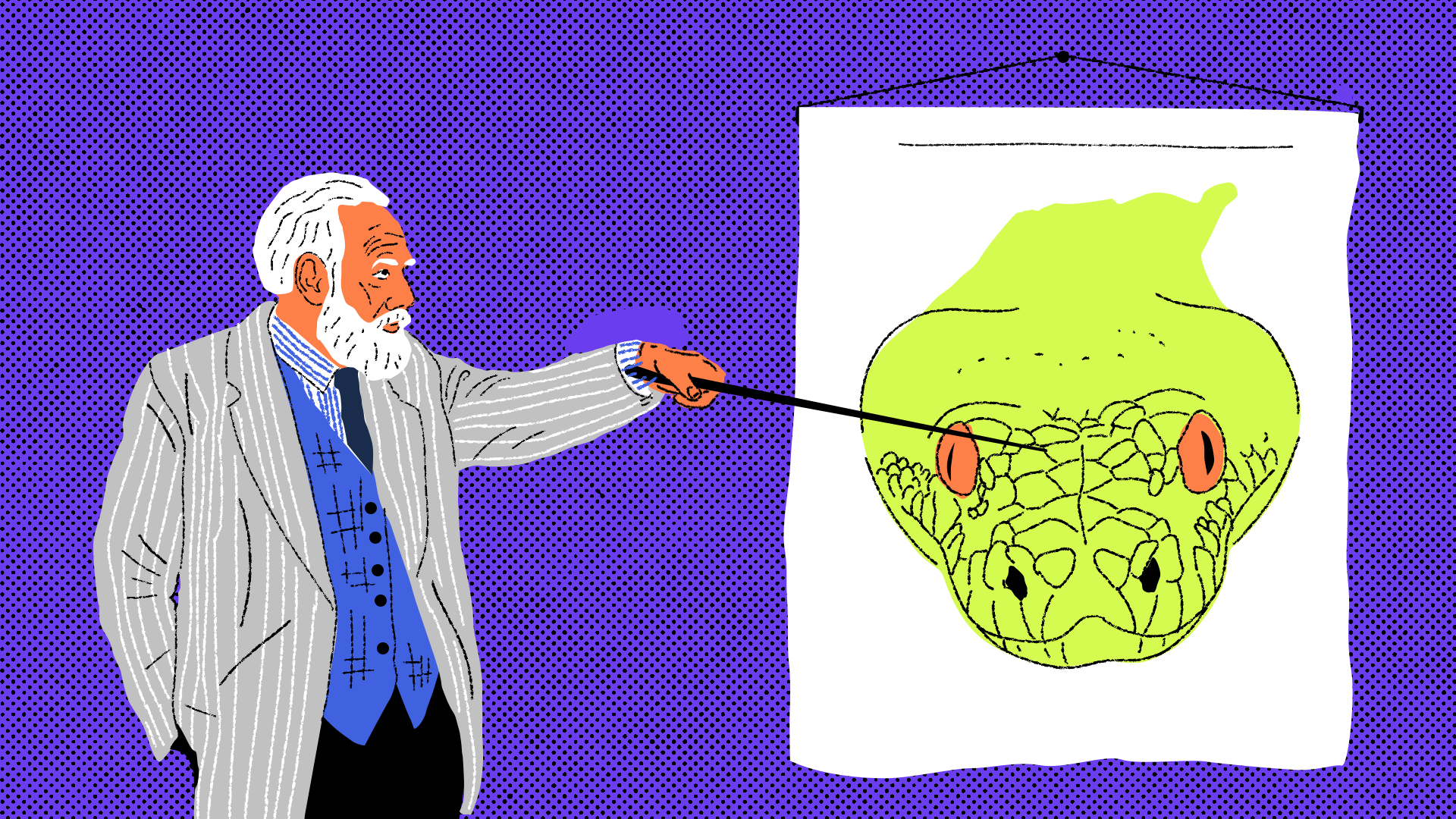

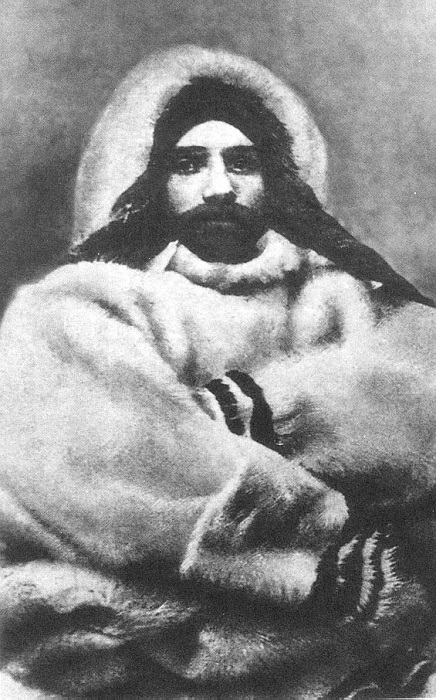

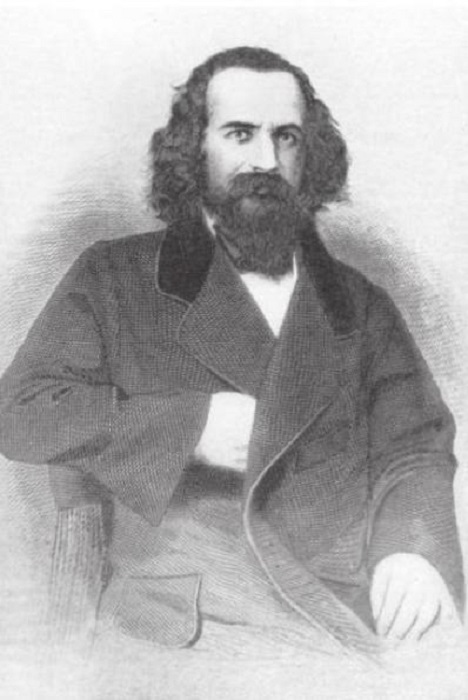

Единственная фотография молодого генерала, и тогда ещё не генерала, тогда ещё поручика инженерных войск. Я нашёл, она хранится в Камчатском краеведческом музее, там с одного из сайтов я её взял: сами видите, это не фотография, конечно, это ещё дагерротип, потому что это пятьдесят четвёртый, там, вскорости после него год, оборона Петропавловска-Камчатского. Ну и следующая картинка — уже современный художник на основании вот таких вот фотографий изобразил героев той камчатской обороны, и, в частности, крайний правый — это, значит, инженер, поручик Константин Иосифович Мровинский, вот, собственно говоря, так он выглядел в начале своей служебной карьеры.

Мровинский, правда, почему-то не получил за активное участие в той героической обороне — он был тяжело ранен в этих боях, — почему-то не получил ни одного ордена, правда, получил повышение от государя в чине. Потом его карьера складывалась неплохо: он дослужился до генерал-майора, но вот из армии почему-то ушёл на государственную, на гражданскую службу, в качестве архитектора подвизался. Если я не ошибаюсь, где-то на Фурштатской улице до сих пор стоит спроектированный им в своё время доходный дом.

И вот одна из его должностей — вот, соответственно, при полиции, вот этим самым техником. Что же это было? Почему же генерал Мровинский так странно отреагировал на столь, вроде бы, очевидные вещи? Ну, как вы понимаете, примета наших дней — это подозрение в отношении генерала недвусмысленное. Я хочу процитировать статью, несколько лет назад написанную коллективом авторов. Среди коллектива есть один депутат Государственной думы, что придаёт коллективу определённую направленность. Опубликована статья в разделе «Юридическая наука: История и современность». Вот что привлекло моё внимание: «В городе в это время циркулировал настойчивый слух о том, что улица Малая Садовая заминирована», — ерунда, не циркулировал никакой слух, я уже объяснил.

С. БУНТМАН: С чего бы ему циркулировать?

А. КУЗНЕЦОВ: Ну, ребятам всё равно: циркулировал. «Градоначальник дал разрешение на осмотр подозрительного магазина. В помощь приставу был направлен инженер-генерал Мровинский, и вот здесь можно говорить о наличии пятой колонны в ближайшем окружении императора, которое готовило его ликвидацию». Ну, а дальше описывается, что Мровинский не увидел очевидного. Вот, пятая колонна, да. И наверняка нити…

С. БУНТМАН: Я думаю, что её возглавлял Лорис-Меликов как раз. Нет?

А. КУЗНЕЦОВ: Я думаю, что закулисные заокеанские кукловоды. Конечно, нити, безусловно, к Лорис-Меликову, но нити-то тянутся куда-нибудь в Лондон, Сергей Александрович. Думаю, в Лондон…

С. БУНТМАН: Ну, в Лондон, конечно, да.

А. КУЗНЕЦОВ: Ну, вопросы, чем, собственно, генерал занимался, у патриотической общественности возникли практически сразу. Чтобы больше не делать рекламы вот такого рода, значит, фигне, я процитирую одного из наиболее заметных публицистов того времени, который уже 7 марта в газете «Московские ведомости», которую возглавлял (вы догадались, что речь идёт о Михаиле Никифоровиче Каткове) написал:

«В тревожное время (ибо если публика могла убаюкивать себя газетными заверениями, что всё успокоилось и никакой шайки более нет, такого приятного сна не могла иметь полиция), когда с разных сторон приходили предуведомления, были захвачены заметные деятели пропаганды, в революционном муравейнике слышалась беготня, — в такое время, несмотря на настояния, местной полиции недостаёт решимости прямо войти в подозрительную лавчонку, где ничего не продаётся, но куда ежедневно шатаются какие-то молодые люди, а требуется прибегнуть к околесному пути и отправить с любезным визитом инженерного генерала понаведаться у почтенных обитателей от имени санитарного комитета, не сыро ли у них в подвале.

Как будто только и есть две системы: или дико накинуться на людей, без разбора хватая всякого, кто попадается под руку, или явиться с либеральным подобострастием якобы европейского уважения к личности, спрашивая вора, как ему угодно убежать». Значит, по подозрению Каткова…

С. БУНТМАН: Ну, вообще, Катков-то, по сути, прав. Что, неужели есть только два таких способа…

А. КУЗНЕЦОВ: Дело в том, что Катков как раз в это время… Ведь давайте вспомним: Михаил Никифорович начинал как журналист вполне либеральный, «великие реформы» поддерживал как мог, поддерживал многие другие либеральные начинания александровского царствия. Но вот как раз в начале 1880-х он резко правеет, на глазах просто. И вот, по его мнению, дело в том, что заигрались мы в либерализм, заигрались.

Я встретил у автора статьи на портале «Закон.ру», у Никифорова, ещё одно очень интересное соображение, непроверяемое, к сожалению, но наводящее на мысли. Дело в том, что генерал Мровинский за месяц до описываемых событий вторично женился. С первой своей супругой он разошёлся, причём, поскольку другой возможности разойтись не было, дал показания, что да, я прелюбодействовал, взял на себя. Интересно, что в этом случае Синод вообще-то виноватому запрещал повторный брак обычно, но для генерала сделали исключение, и он совершенно спокойно вступил в повторный брак.

В «Википедии» сказано, что фамилия его второй жены неизвестна. Известна, конечно, — Ольга Михайловна Пантелеева, молодая женщина, на 20 лет моложе его. То есть у него заканчивался медовый месяц. Может быть, он просто, глядя на неуют квартиры Кобозевых, вспомнил уют своей квартиры с новой молодой женой, и так глубоко вспомнил…

С. БУНТМАН: И захотелось быстрее вернуться, да?

А. КУЗНЕЦОВ: Кстати, а знаешь, как сложилась судьба первой супруги генерала? Я обещал, что будут всякие биографические неожиданности. Она вышла замуж второй раз (у неё точно проблем не было, не она же виновница прелюбодеяния) и родила она во втором браке дочку Сашеньку, из которой потом выросла Александра Михайловна Коллонтай.

С. БУНТМАН: О!

А. КУЗНЕЦОВ: Вот так вот. Но это не последнее сегодня интересное биографическое продолжение, скажем так. У меня есть ещё одна версия, правда, в пользу этой версии нет ни-че-го. Кроме здравого смысла. Вот смотри: двое полицейских (ну, один полицейский-полицейский, это частный пристав, второй — чиновник при полиции, это генерал-майор Мровинский) приходят, видят — не могут не видеть! — подозрительные вещи, и ничего не трогают. Может быть, на самом деле им была поставлена задача ничего не громить, ничего немедленно не обнаруживать. Донести, доложить. Но тогда следов этих донесений не было найдено, а самое главное — не очень понятно, почему Кобозевых не сцапали. Покушение было 1 марта, сравнительно неподалёку, да, от Малой Садовой, в общем-то, что там до канала Грибоедова нынешнего — десять минут хорошей рыси, причём рыси не на лошади, а на собственных ногах.

Кобозевы убрались только третьего, они чего-то ещё ждали. Полиция нагрянула вообще четвёртого, нашла всё что нужно, нашла снаряд, заложенный прямо вот в эту самую минную галерею. Ну, я прочту немножечко из того, что нашли. «По осмотру судебным следователем при участии экспертов: генерал-майора Фёдорова, военного инженера», — и так далее и так далее. «В самой лавке на прилавке разложены сыры и оставлены разные записки, не имеющие значения по своему содержанию; в стоящих здесь же бочке и кадке, под соломою и за деревянною обшивкою нижней части, задней и боковых стен, сложена земля. В смежном жилье такая же земля найдена под сиденьем дивана и рядом, в подвальных помещениях, девять деревянных ящиков, наполненных землёю, и шесть мокрых мешков, в которых, по-видимому, носили землю.

В разных местах разбросаны землекопные и минные инструменты, как то: бурав с его принадлежностями, ручной фонарик с лампочкой и прочее. В жилье стена, под первым от входа окном, пробита и в ней открывается отверстие, ведущее в подземную галерею, обложенную внутри досками. От батареи шли по мине проводы, оканчивавшиеся зарядом. По заключению генерал-майора Фёдорова, заряд этот состоял из системы чёрного динамита, количеством около двух пудов», — вот они, те самые тридцать два килограмма, — «капсюля с гремучей ртутью и шашки пироксилина, пропитанного нитроглицерином». Вот примерно до тридцати пяти килограммов мы с вами дотянем. «Система вполне обеспечивала взрыв, от которого должна была образоваться среди улицы воронка до двух с половиной сажен в диаметре».

В общем, непонятно, что это было. Непонятно по сей день, к сожалению, никакого ответа нет. Поскольку пресса… Да, надо сказать, что катковские инвективы из Москвы подхватила в Петербурге можно даже сразу угадать кто, — конечно, суворинская газета подхватила эстафету, и все начали требовать: ну, а как же так-то, давайте разберёмся. Было налажено следствие, следствие постановило, что виноватых трое (Мровинский, Теглев и Фурсов), и их отдали под суд (гражданский суд, не военный), их отдали под суд по делу о злостном неисполнении обязанностей власти.

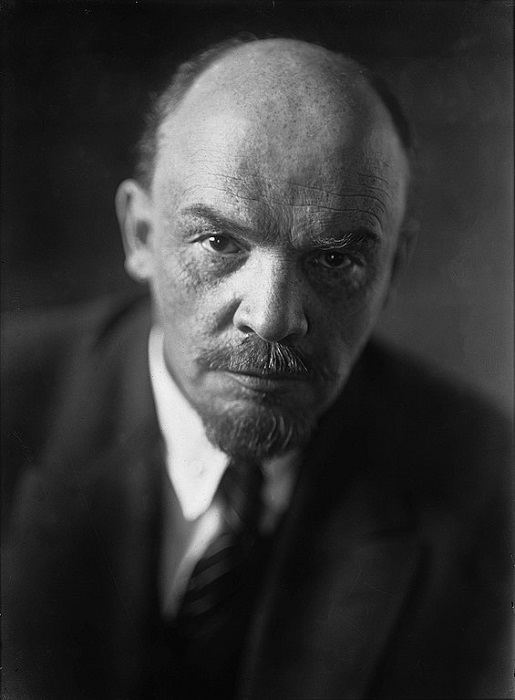

А. КУЗНЕЦОВ: Дайте, пожалуйста, Иван, нам… такой там у нас будет диптих сначала. Слева мы видим одного из виднейших российских юристов того времени, впоследствии, в будущем первоприсутствующего, то есть председателя кассационного уголовного департамента Сената, то есть, по сути, председателя уголовной палаты Верховного суда, Николая Николаевича Шрейбера. Справа от него картинка, которую мы уже не раз показывали, — Николай Валерианович Муравьёв, обвинитель на процессе первомартовцев, а в будущем достаточно многолетний министр юстиции Российской империи. Министерство юстиции, кстати, там же на Малой Садовой, в ста метрах от этой самой лавки находилось.

Шрейбер сразу закроет судебное заседание. Он его откроет, коллегия присяжных будет, так сказать, предъявлена… Вру, не присяжных. Поскольку это дело о высокопоставленных представителях власти, в том числе о чиновниках высоких рангов, дело рассматривала судебная палата с сословными представителями, присяжных обычных не было. После чего процесс был закрыт, правда, на нём публика всё равно присутствовала: адвокатов допускали, какое-то количество офицеров пришло, видимо, поддержать Мровинского или просто посмотреть. Вот этих людей, им разрешено было остаться в зале. Журналистов, публику выставили и пустили обратно только на оглашение приговора. Или я вру, или всё-таки с присяжными всё это рассматривалось? Ой, вот что-то я запутался на ходу, боюсь, что я вас ввёл в заблуждение. Но, извините уж…

С. БУНТМАН: Это оказывает влияние на исход или на что-то принципиально?

А. КУЗНЕЦОВ: Ну, это могло оказать, в смысле, процедура-то та же самая: и там и там как бы вот эти сословные представители, они, по сути, выполняют ту функцию, которую выполняют присяжные — они общественные представители, они судьи факта, а не права. В данном случае, видимо, нет, потому что первая инстанция вынесла приговор такой вполне определённый, обвинительный, хотя и нашла, что, там, заслуживают снисхождения. Всё-таки, видимо, с присяжными дело было. Ладно, что-то я совсем запутался, извините.

Блестящие адвокаты у всех трёх. Вань, дайте нам, пожалуйста, теперь триптих. Левую фигуру мы с вами регулярно наблюдаем — Владимир Данилович Спасович, по центру — Владимир Николаевич Герард, справа — Александр Яковлевич Пассовер. Все трое — присяжные поверенные первого, раннего, призыва, все трое — выдающиеся адвокаты, очень известные. Правда, Пассовер и Герард больше известны как цивилисты, как специалисты по гражданскому праву, но они выступали в уголовных процессах и особенно выступали в политических. Оба, например, были адвокатами на «процессе ста девяноста трёх» — вот том самом знаменитом деле о пропаганде в Российской империи, да, деле о хождении в народ. Что они отстаивали, что называется, вместе и порознь, какую мысль? Они отстаивали ту мысль, что можно говорить о преступном неисполнении обязанностей, когда эти обязанности прямо предписывают некое действие.

С. БУНТМАН: Логично.

А. КУЗНЕЦОВ: А дальше, приводя, цитируя должностные инструкции и всякую прочую казённую словесность, они показывали: смотрите, ну нету обязанностей, не было у них обязанностей прекратить эту торговлю, не было у них обязанностей, там, немедленно ободрать обшивку, всех на свете арестовать и так далее. Ну вот они делали то, что им положено. Сказано у и. о. техника, сказано ему осмотреть помещение на предмет сырости — он и осмотрел. То, что ему было негласно сказано осмотреть на предмет другого, — плохо, что он недостаточно внимательно осмотрел, но за это нельзя судить как за преступное неисполнение служебных обязанностей. Суд не внял, точнее, было постановлено, там, по разным пунктам обвинения… По Мровинскому — он был найден по всем пунктам виновным, но было сказано, что везде заслуживает снисхождения. Интересно, мотивировка не знаю какая.

По двум статским советникам — им вменили часть, и где-то заслуживают снисхождения, где-то не заслуживают. Да, и приговор всем троим — лишение всех особенных прав состояния и лично присвоенных прав, то есть минус дворянство, минус почётные звания, минус ордена, у кого имеются. У Мровинского отдельно — минус звание генерал-майора, он разжалован. И на три года в Архангельск, в ссылку. По сталинским временам, да и по послесталинским, — очень мягко, по тем временам — довольно сурово, да, с такими заслуженными немолодыми людьми суды старались архангельскую ссылку и лишение дворянства не применять, но уж дело, что называется, больно уж масштабное. Адвокаты принесли, естественно, кассационную жалобу в Сенат.

Покажите нам, пожалуйста, Вань, ещё одну фотографию, очень милого человека. Ещё один очень яркий юрист, Николай Адрианович Неклюдов. Он в это время докладывал это дело в Сенате, потому что он обер-прокурор уголовного кассационного департамента, и он… как бы в своём заключении он согласился с тем, что Теглев, вот этот частный пристав — ну он, похоже, действительно не виноват в злостном неисполнении обязанностей. Он провёл то, что ему сказано? Провёл. При нём присутствовал старший по званию, да, и по должности, видимо, тоже: тут техник всей петербургской полиции, а он всего-навсего частный пристав. Прямых указаний нет? Нет. Начальство не велело ему всех держать и не пущать? Не велело.

В результате Теглеву, действительно, смягчили, отменили приговор в его части, отправили дело на повторное рассмотрение, и судебная палата при повторном рассмотрении вынесла ему самое мягкое из возможных наказаний: у него из его служебного стажа вычли полгода. Он, правда, не вернулся на государственную службу, он после этого… Вот он проживёт ещё несколько лет, по-моему, в 1888 году он умрёт, упокоится на Никольском кладбище Александро-Невской лавры. По-моему, он дальше служил по земству или по городским думским органам управления, на госслужбе он не состоял.

Что касается Фурсова — ничего не известно. А генерал-майор бывший прожил ещё долго. По просьбе дочери ему смягчили наказание, сократили срок пребывания, похоже, что восстановили в дворянстве. Я не нашёл доказательств, везде пишут: ему смягчено, ему смягчено, ему смягчено. Похоже, что дворянство ему вернули. Воинское звание — нет. Он вернулся, жил себе поживал, в возрасте, боюсь соврать, по-моему, 78 лет… Да, пережил свою супругу, которая была на 20 лет его моложе! В возрасте 78, по-моему, лет женился в третий раз, на женщине уже не на 20, а, по-моему, на 50 лет или на 40 лет моложе его. Я сказал, что вот та плохонькая фотография, где он в Петропавловске-Камчатском — она единственная. Фотография единственная, но есть ещё экранка. Покажите нам, пожалуйста, Ваня, последнюю, очень плохую, очень слепую, потому что это документалисты сняли с домашней фотографии, а я сделал экранку из документального фильма. Сами понимаете, что качество ушло практически в асфальт.

С. БУНТМАН: Ну всё равно видно, видно, видно всё…

А. КУЗНЕЦОВ: 1914 год. Справа — генерал Мровинский (он доживёт до апреля 1917 года и скончается на девяностом году жизни), слева — его сын, тоже выпускник Императорского училища правоведения, юрист, а по центру — внук, родившийся, соответственно… ему здесь лет то ли девять, то ли десять, я не помню, какого года рождения, — выдающийся советский дирижёр Евгений Александрович Мравинский.

С. БУНТМАН: Мравинский! Изумительный дирижёр.

А. КУЗНЕЦОВ: Народный артист СССР, лауреат Сталинской, лауреат Ленинской, герой социалистического труда, профессор консерватории… Вот это его дедушка. Разница в одну букву. Собственно, дедушка ещё Мровинский, папа уже Мравинский. Ну, это обычное в то время дело, и не по одной букве, бывало, гуляло туда-сюда. А вот на вопрос, что же всё-таки это было такое, увы, ответа так и не находим. Непонятно, из каких таких соображений, соответственно, генерал-майор оказался столь небрежен.

У меня даже ещё одна мысль, тоже, в общем, ни на что особенное, кроме общей теории, не опиравшаяся. Ещё одна мысль забрезжила. Думаю — ну он же офицер армейский, да, может быть, вот таким образом он пренебрежение к полицейской службе демонстрирует, дескать, меня, боевого офицера, героя, там, обороны Петропавловска, вот тут вот в вашу ищеичью работу… Но нет, потом я отмёл эти мысли, потому что он уже, не первый год он при полиции, он вот эту должность сам принял. Если он такой чистоплюй и не хочет работу ищейки делать, так он не должен был бы принимать вот эту вот должность техника при полиции, она же подразумевает, собственно говоря, чёрт побери…

С. БУНТМАН: А скажи мне, пожалуйста, он нигде ничего не говорил, не на процессе? Сам ничего не говорил Мровинский?

А. КУЗНЕЦОВ: Он на процессе говорил: ну вот этому я не придал значение, а вот это я не заметил.

С. БУНТМАН: То есть достаточно формально, да, он говорил?

А. КУЗНЕЦОВ: Да. Тут интересный вот какой момент. Дело в том, что когда дело дошло до кассации в Сенате, естественно, адвокаты в своей жалобе продолжали упирать на то же самое: вы их осудили за неисполнение обязанностей…

С. БУНТМАН: Которые не прописаны.

А. КУЗНЕЦОВ: …которые не определены чётко, да. Как может человек быть осуждён за то, что ему не предписано однозначно? И вот что Сенат по этому поводу постановил. Постановил, ну, надо сказать, очень расширительно трактуя понятие должностных обязанностей. По мнению Сената, противозаконное бездействие власти, цитирую, «выражается в оставлении им [то есть, лицом, наделённым властью — А. К.] без действия, в нарушение общих обязанностей служащих лиц, указанных в 712−715 ст. Устава о службе гражданской, предоставленной ему законом или распоряжением его начальства власти, через непринятие или неупотребление всех тех, указанных в законе или законом дозволенных мер или средств, — которые могли и должны были быть им приняты или употреблены, в надлежащее время и при известных обстоятельствах, в пределах данной ему власти, и по кругу должностных его обязанностей и значению порученного ему дела, — для предотвращения ущерба или вреда, которые, от непринятия этих мер и неупотребления этих средств, последовали для государства, общества или вверенной ему по службе части».

Это всё одна фраза, да. Если продраться через эту чрезвычайно громоздкую конструкцию — Сенат счёл, что к служебным обязанностям относится всё, что входит в общие обязанности по службе и необязательно должно быть детально расписано. Иными словами, то, что у генерала Мровинского не было письменного приказа о как можно более подробном осмотре помещения и по возможности отыскании подкопа и его следов и так далее, и так далее, не означает, что он, генерал Мровинский, находясь на государственной службе, будучи проинформирован, что они ищут на самом деле, что они ищут террористов, что они ищут бомбистов, не должен был принять все меры, чтобы прояснить вопрос, есть тут эти самые бомбисты в подвале по Малой Садовой, восемь, или нет. Надо сказать, что Сенат, видимо, сам несколько опешил от широты своего комментария и впоследствии, в ряде других дел о злоупотреблении неисполнением служебных обязанностей, будет стараться как-то ограничить вот тот вот собственный комментарий.

С. БУНТМАН: Конкретикой… Спрашивают: судьба продавцов сыра?

А. КУЗНЕЦОВ: А, судьба продавцов сыра — спасибо, что напомнили. Их схватили через некоторое время. Он пройдёт по «процессу шестнадцати», по-моему, она — по «процессу двадцати», вместе с Морозовым. Значит, обоим будет определена смертная казнь, обоим заменят на вечную каторгу. Он умрёт в Шлиссельбурге довольно скоро, от туберкулёза, а вот ей предстояла жизнь очень долгая и очень насыщенная событиями: карийская каторга, акатуйская каторга, поселение в Чите. В Первую русскую революцию рванула в Москву, принимала участие в деятельности эсеров, поймана, ни в чём, видимо, не успела как следует замешаться, выслана обратно в Читу, выходила замуж, уходила от мужа…

Потом, когда произошла уже, так сказать, окончательная революция, вернулась сюда, очень много работала в Обществе ссыльных и политкаторжан, проживала в их доме кооперативном. Уже совсем пожилым человеком в начале войны была отправлена в эвакуацию, и в 1942 году в эвакуации умерла.

С. БУНТМАН: Да, поразительная история, и к общей картине народовольческих покушений и действий полиции она много добавляет.

А. КУЗНЕЦОВ: Отвечая, Серёж, на твой вопрос: правда ли, что не хватило дня?

С. БУНТМАН: Может быть.

А. КУЗНЕЦОВ: Может быть, но представь себе, что двадцать восьмого их бы накрыли. Вы видите: это не те люди. Они бы, конечно, не рассказали о Перовской и её бригаде, да, поэтому метальщики всё равно бы вышли 1 марта. Может быть, благодаря этому аресту удалось бы отговорить государя ехать в Михайловский манеж.

С. БУНТМАН: Может быть. Как-то ограничить его перемещения на некоторое время, может быть.

А. КУЗНЕЦОВ: Может быть, но тоже я сомневаюсь. Значит, граждане, извините, задерживаю, я ещё полминутки. Я понял, почему я запутался с составом суда. Дело в том, что, конечно, судит Судебная палата, но с присяжными заседателями, не с сословными представителями. Это очень редкий случай, и мы один раз такое разбирали в одной из наших прежних передач, бывает такая комбинация: не окружной суд, а Судебная палата, но не сословные представители, а присяжные заседатели.

С. БУНТМАН: Понятно.

А. КУЗНЕЦОВ: Это именно случай для таких вот преступлений по должности. Всё, извините ещё раз.

С. БУНТМАН: Всё, спасибо всем большое, кто смотрел и слушал сейчас.