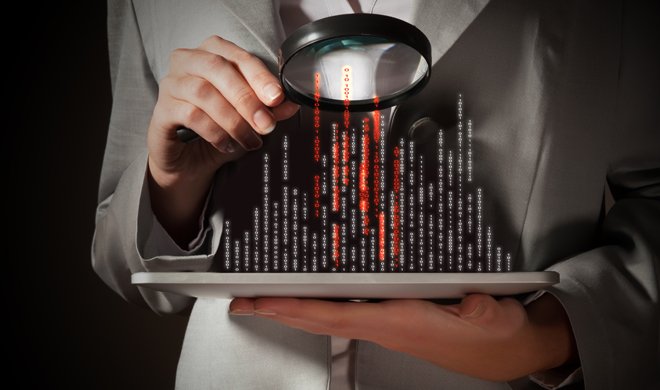

Mythos Datenschutzparadies: Die Schweiz und ihr Nachrichtendienstgesetz

Die Schweiz genießt international den Ruf, ein sicherer Hafen für Daten zu sein – außerhalb der EU, mit politischer Stabilität und einem modernisierten Datenschutzgesetz. Doch dieser Ruf täuscht, wenn man einen genaueren Blick auf das Nachrichtendienstgesetz (NDG) wirft. Seit 2017 erlaubt es dem Nachrichtendienst des Bundes (NDB) weitreichende Eingriffe: Kabelaufklärung, Staatstrojaner, Vorratsdatenspeicherung und der Austausch […]

Die Schweiz genießt international den Ruf, ein sicherer Hafen für Daten zu sein – außerhalb der EU, mit politischer Stabilität und einem modernisierten Datenschutzgesetz. Doch dieser Ruf täuscht, wenn man einen genaueren Blick auf das Nachrichtendienstgesetz (NDG) wirft. Seit 2017 erlaubt es dem Nachrichtendienst des Bundes (NDB) weitreichende Eingriffe: Kabelaufklärung, Staatstrojaner, Vorratsdatenspeicherung und der Austausch mit ausländischen Geheimdiensten sind möglich – teils sogar ohne konkreten Verdacht. Besonders brisant: Der Bundesrat versicherte im Vorfeld der Abstimmung 2016, dass keine flächendeckende Überwachung geplant sei und nur Datenverkehr ins Ausland betroffen wäre. Tatsächlich wurde später bekannt, dass auch nationaler Verkehr erfasst wird. Begriffe wie »Filterung« oder »Überwachung« wurden politisch nie klar definiert – ein Nährboden für Intransparenz und Vertrauensverlust.

Zwar existieren Genehmigungs- und Kontrollmechanismen, doch deren Wirksamkeit ist begrenzt. Der gesetzlich legitimierte Zugriff auf große Datenmengen wirft ernste Fragen auf: Wie viel Überwachung verträgt eine Demokratie? Wo endet Sicherheit, wo beginnt Kontrolle? Und was bedeutet das für Unternehmen, die ihre Dienste mit Standort Schweiz als besonders sicher bewerben?

Auch populäre Schweizer Anbieter wie Threema oder ProtonVPN unterliegen grundsätzlich dem Schweizer Recht – und damit auch dem NDG. Das heißt: In bestimmten Fällen kann auch hier ein staatlicher Zugriff rechtlich möglich sein. Zwar werben beide Unternehmen mit technischer Ende-zu-Ende-Verschlüsselung bzw. No-Log-Politik, doch technische Sicherheit allein schützt nicht vor gesetzlichen Zugriffsbefugnissen. Vertrauen ist gut – aber ein kritischer Blick auf die rechtlichen Rahmenbedingungen bleibt unerlässlich.

Ja, auch Schweizer Gesetze erlauben behördlichen Zugriff auf vorhandene Daten. Ein Datenschutzparadies ist die Schweiz nicht – auch wenn sie oft genau so dargestellt oder beworben wird. Der Standort wirkt auf den ersten Blick vertrauenswürdig, doch das NDG erlaubt weitreichende, teils verdachtsunabhängige Überwachung. Die Realität staatlicher Zugriffsmöglichkeiten steht im starken Kontrast zu dem Bild, das viele Anbieter und auch Nutzer zeichnen. Wer auf echte digitale Souveränität hofft, sollte sich vom Mythos des sicheren Schweizer Datenhafens nicht blenden lassen.

Zugleich gilt: In vielen anderen Ländern sieht es nicht besser aus – oft sogar deutlich schlechter. In den USA etwa ermöglichen Gesetze wie der Patriot Act, der Cloud Act oder FISA §702 (hier eine Übersicht) weitreichende Zugriffe auf Daten, auch bei Anbietern, die außerhalb der USA agieren. Auch im Vereinigten Königreich und in Frankreich existieren gesetzliche Grundlagen für anlasslose Massenüberwachung.

Deutschland schneidet im Vergleich etwas besser ab – vor allem dank der grundrechtlichen Verankerung im Grundgesetz, der unabhängigen Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts und einer lebendigen öffentlichen Debatte um Datenschutz. Doch auch hier ist nicht alles im grünen Bereich: Der Einsatz von Staatstrojanern (Quellen-TKÜ), die oft undurchsichtige Zusammenarbeit von Geheimdiensten sowie das wiederkehrende politische Drängen auf die längst gescheiterte Vorratsdatenspeicherung zeigen, dass Grundrechte auch in Deutschland ständig unter Druck stehen. Absolute Sicherheit gibt es nirgends – aber wie transparent und kritisch eine Gesellschaft mit Überwachung umgeht, macht den entscheidenden Unterschied.

![Deals: Elden Ring mit Robotern - Dieser Mecha-Shooter kommt mit einem eigenen Miniatur-Mecha - und ist dennoch günstig! [Anzeige]](https://images.cgames.de/images/gamestar/4/armored-core-6_6349478.jpg?#)

![Deals: Power-Washing - Bei diesem Reddit-Trend könnt ihr aktuell günstig selbst mitmachen [Anzeige]](https://images.cgames.de/images/gamestar/4/bosch-aquatak-teaser-2_6348680.jpg?#)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/18/e9/18e9a988d3ca7593fb3324e8abc33e56/0124025380v2.jpeg?#)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/24/c4/24c463bcbdd29c1d6b870b676a7c91c1/0123887278v1.jpeg?#)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/57/ee/57eedd11c2043e71aadc1828a06e3063/0124267466v2.jpeg?#)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/c4/b5/c4b5f9ba2c6a913088a84b641e36de3f/0124266663v2.jpeg?#)

,regionOfInterest=(240,151)&hash=5390aa4521f70a5cca126b5909b7cd598957b6af2bf94138f860a160b14c5007#)